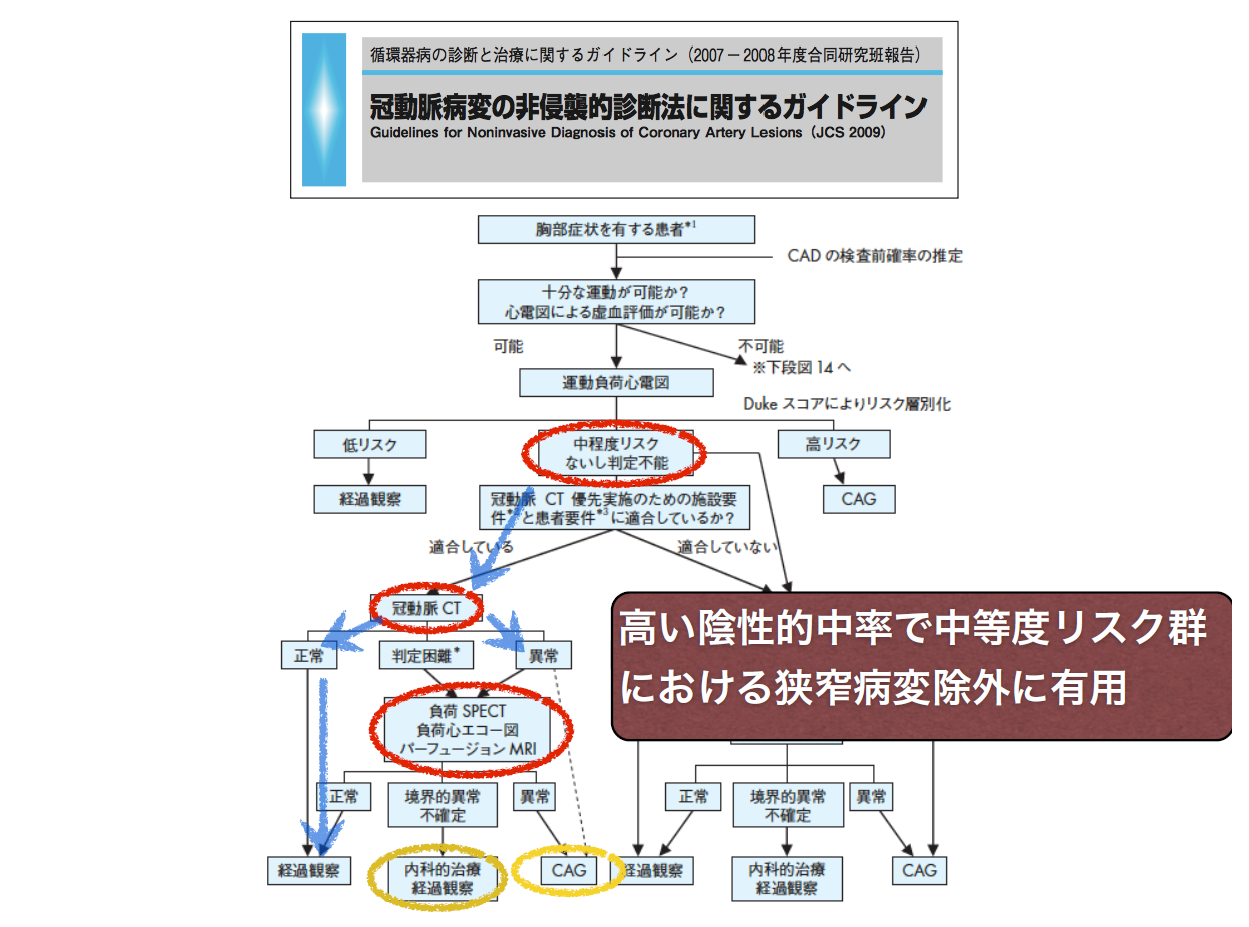

●本邦でのガイドラインにおいても冠動脈CTはその高い陰性的中率を活かして、中等度リスク群におけるゲートキーパーとしての活躍が期待されております。

●逆に冠動脈CTで、病変の存在が否定できない場合には、心筋SPECTやMRIなどの追加検査に進み、その後、内科的治療かCAGによる治療をするかが決定されます。

そのような背景がある中で、読影所見と報告書の記載方法を標準化しようとRAD systemというのが多分野にわたって作られてきました。有名なのは乳腺領域ですが、他にも肝臓、肺、前立腺でも作成されています。そんな中、今年、冠動脈CTについても、このRAD systemが発表されました。

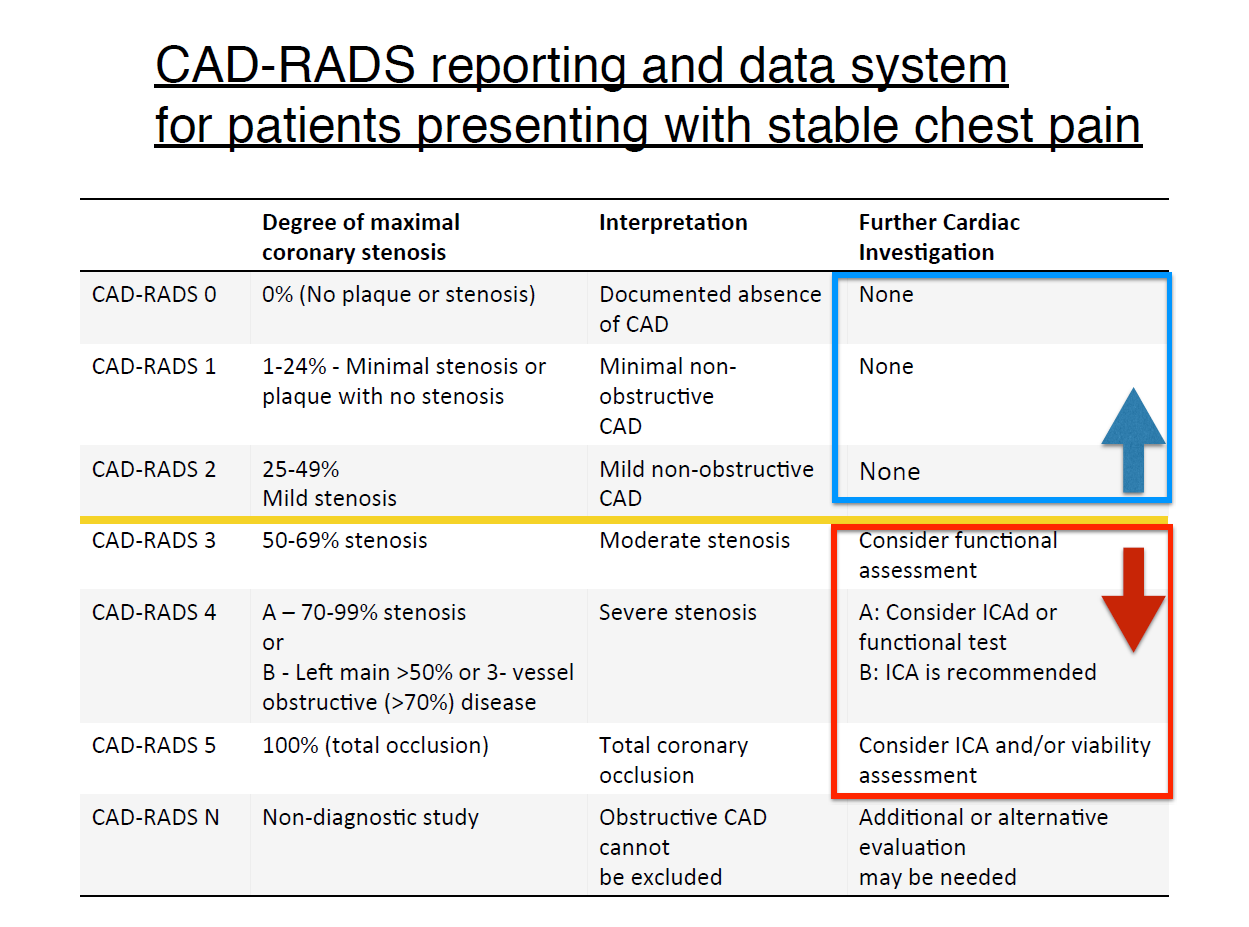

その中身をみてみますと、やはりCTによる狭窄率の評価にはばらつきがあることを考慮して、20-25%くぎりでざっくりと狭窄率を評価していくようになっています。●全く狭窄がなければ0。●1-24%までの狭窄があれば1。●25-49%までの狭窄があれば2。●50-69%までの狭窄があれば3。●70-99%までの狭窄があれば4A。●50以上の狭窄が左主幹部にある。もしくは、70%以上の狭窄が3枝にあれば4B。●閉塞病変があれば5といった感じに重症度があがってきます。●石灰化やaritfactで評価できなった場合はカテゴリーNになります。●ここで重要なのは、ようは50%以上の有意狭窄病変があるかないかということになります。●つまり、50%未満の狭窄病変では、PCIが必要になる程の心筋虚血はないだろうとして、追加の検査は必要ないという判断になりますし、●カテゴリー3では虚血が存在する可能性がありますので、SPECTなどの虚血評価を勧めます。●カテゴリー4では虚血が存在する可能性がさらに高まりますので、最初からカテを勧めることもありますし、●カテゴリー5では積極的にカテをとなります。●CTで評価できなかった場合には、ケースバイケースで虚血評価をしたり、経過観察をしたりします。

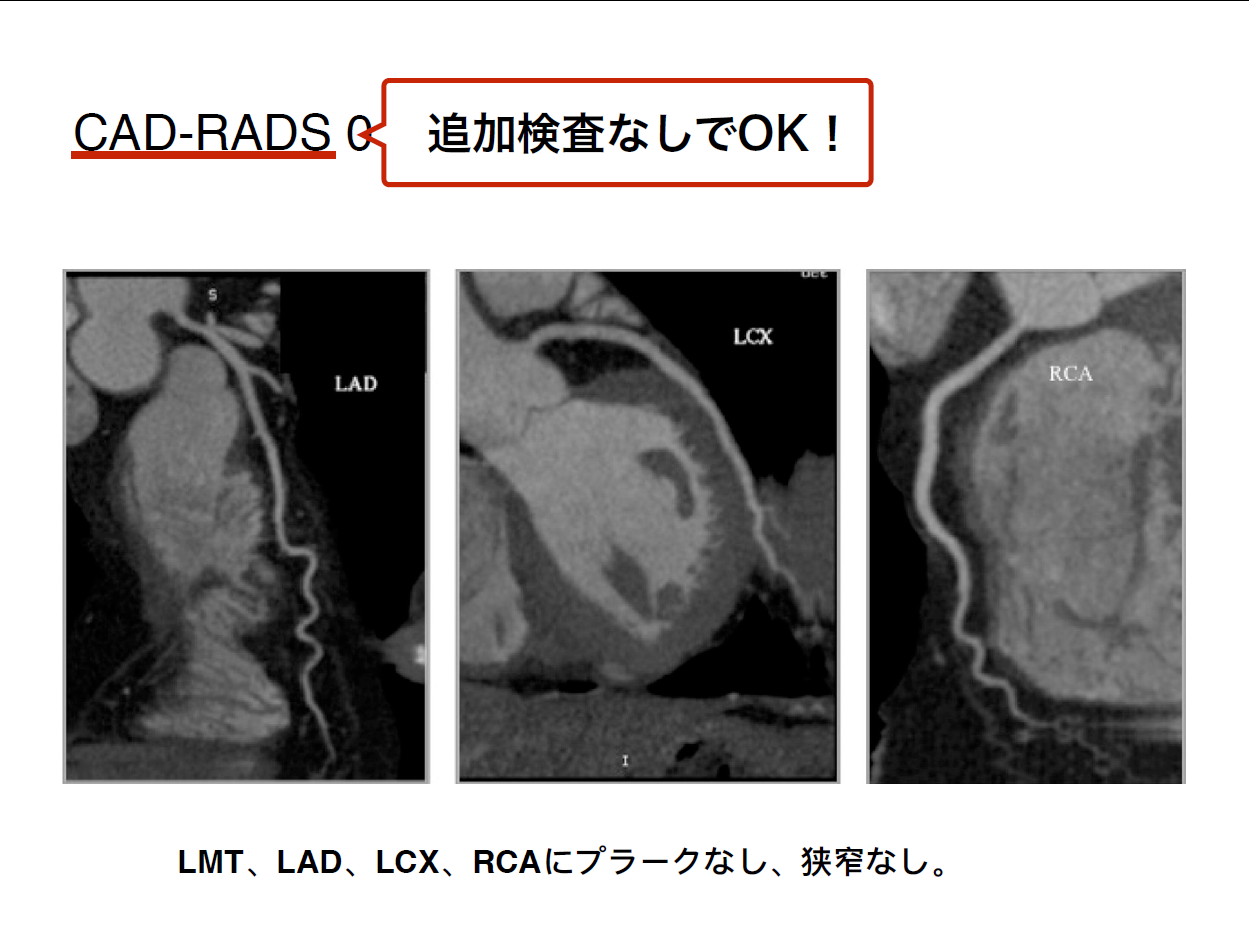

では実際の症例をみていきます。この症例はカテゴリー0ですので、●追加検査は必要ありません。

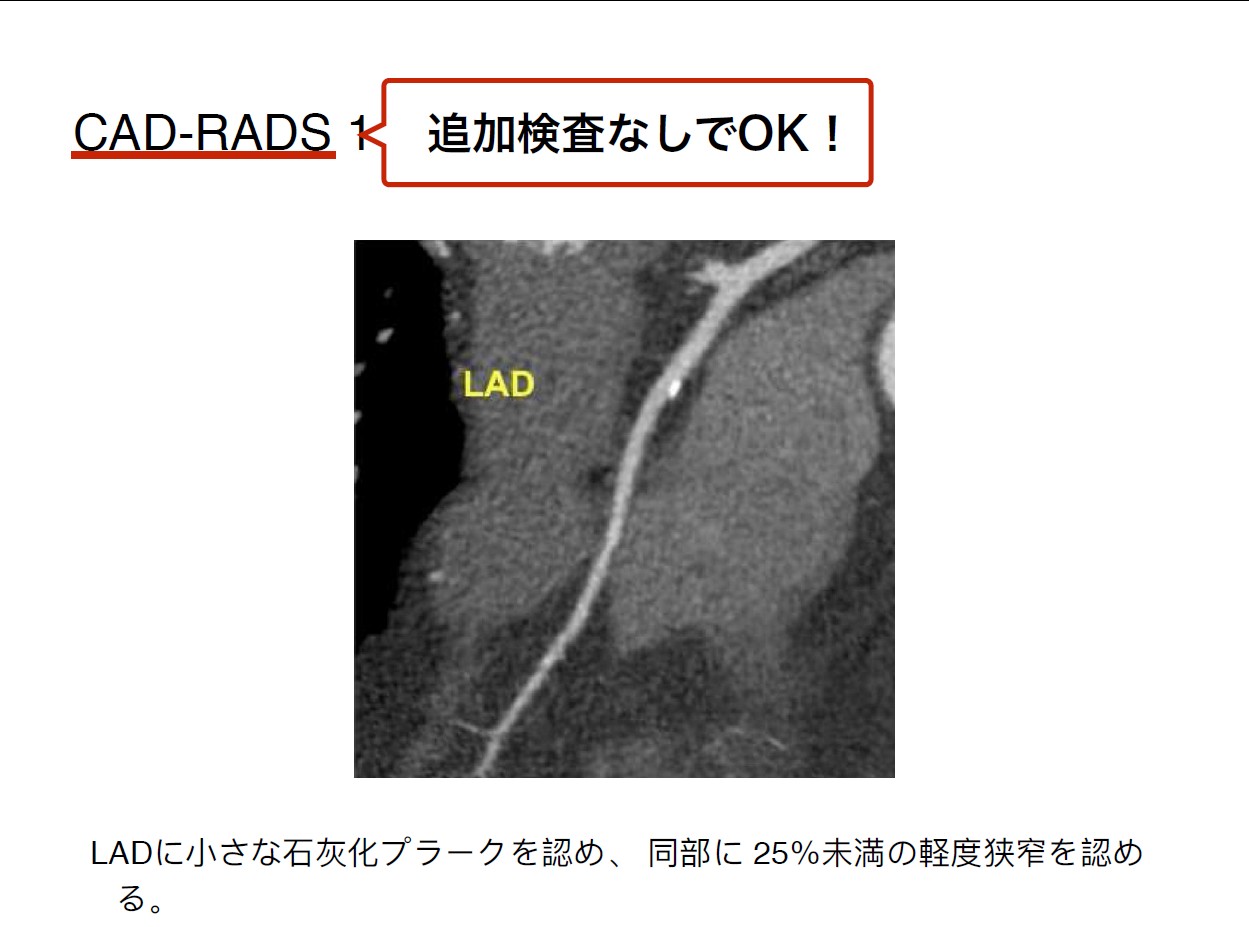

この症例は狭窄率は軽度でカテゴリー1になりますので、●やはり追加検査は必要ありません。

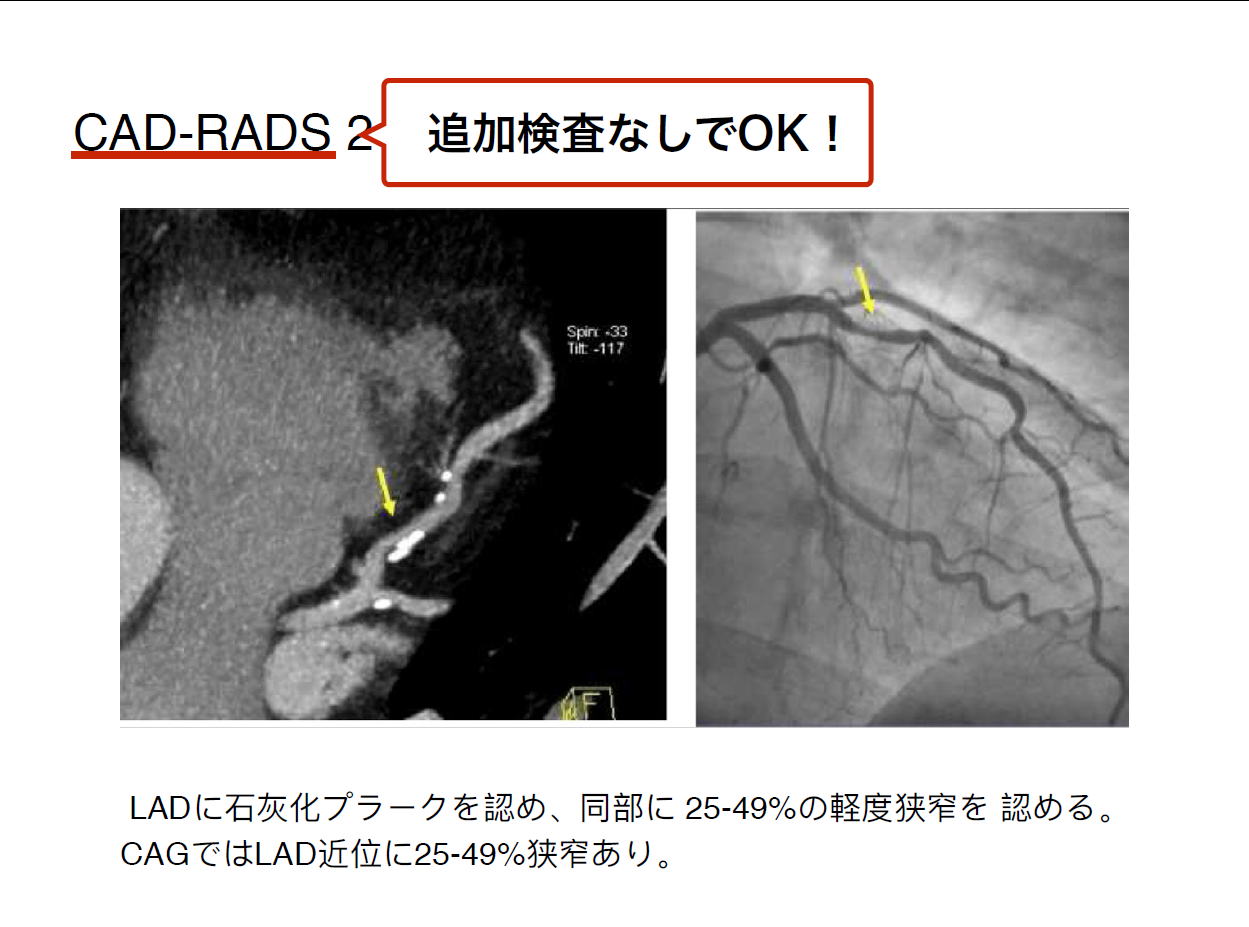

この症例もカテゴリー2程度の軽度狭窄が疑われますので、●やはり追加検査は必要ありません。

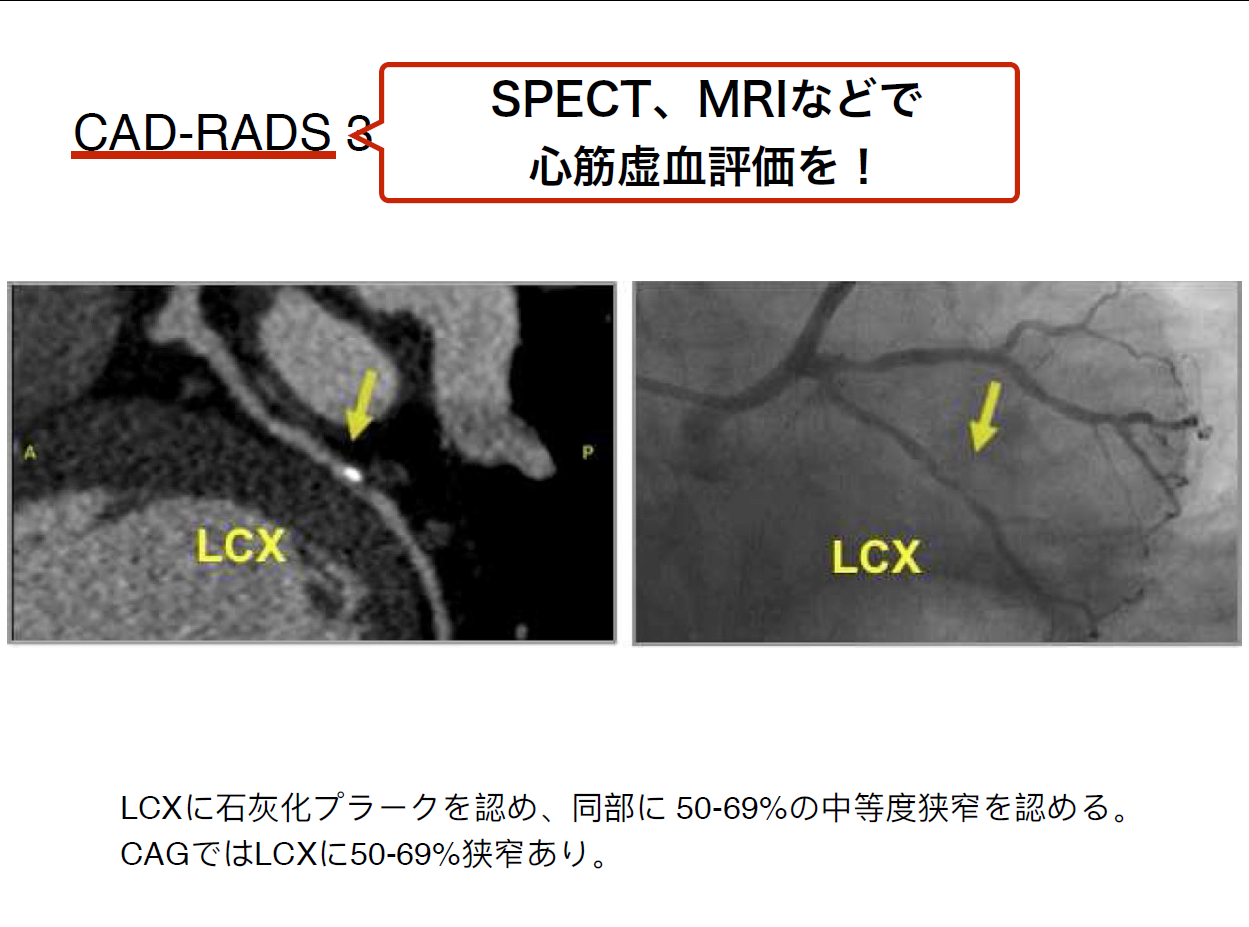

この症例はいかがでしょうか?CTでは50%以上の中等度狭窄が疑われ、カテゴリー3になりますので、●追加で虚血評価が必要になります。

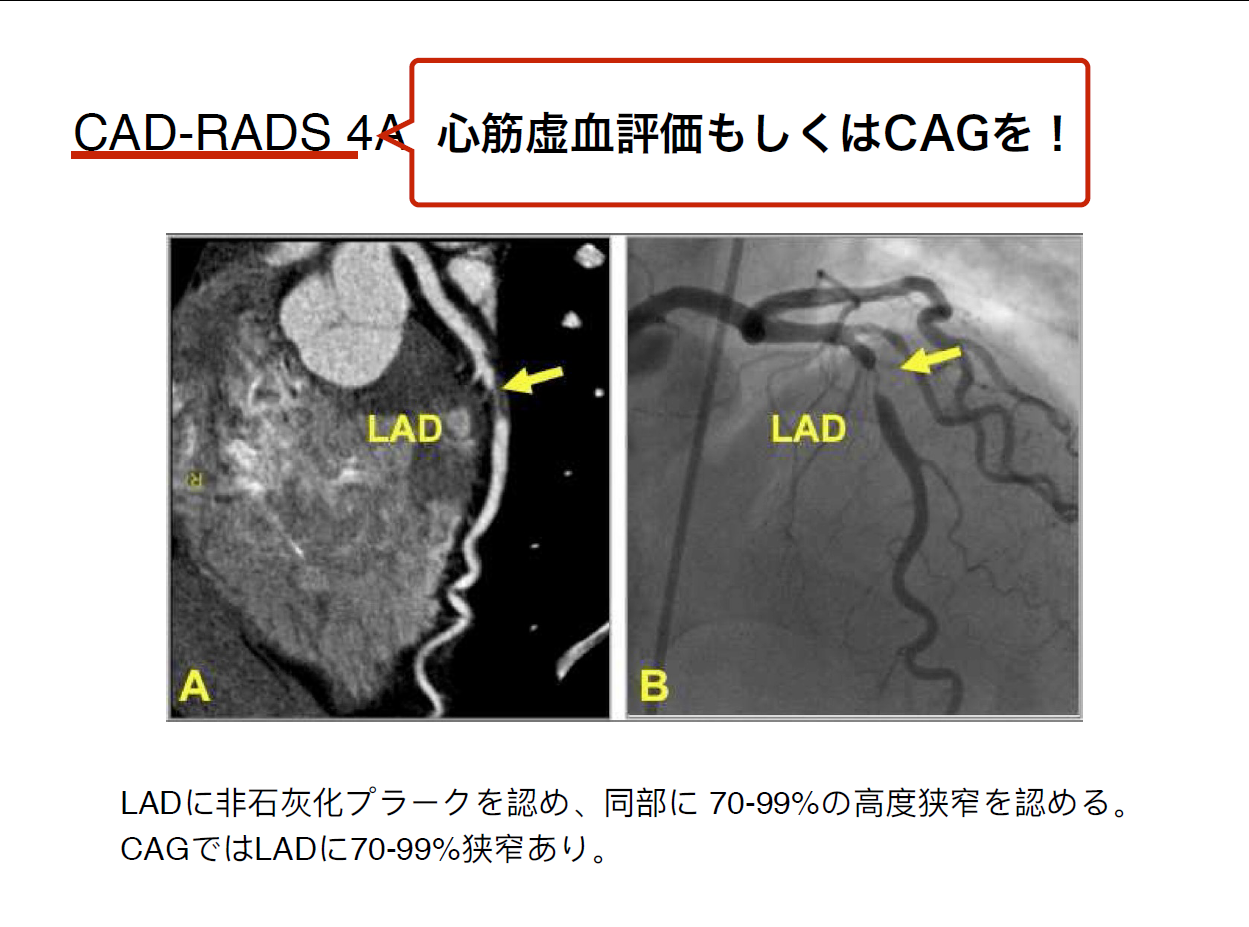

この症例は70%以上の高度狭窄が疑われカテゴリー4になりますので、●追加で虚血評価や場合によってはカテをすすめます。

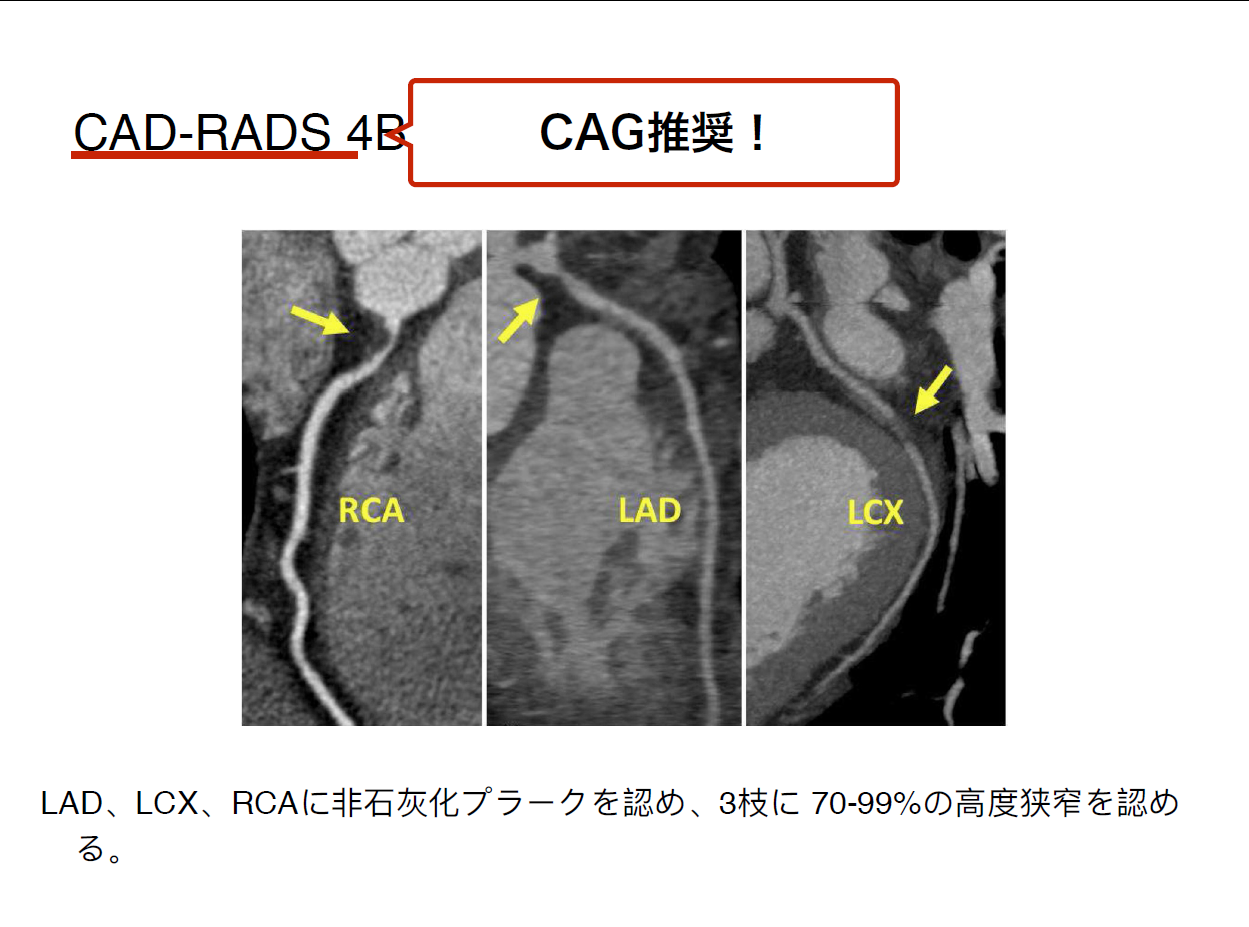

この症例は高度3枝病変が疑われますので、●カテをすすめます。

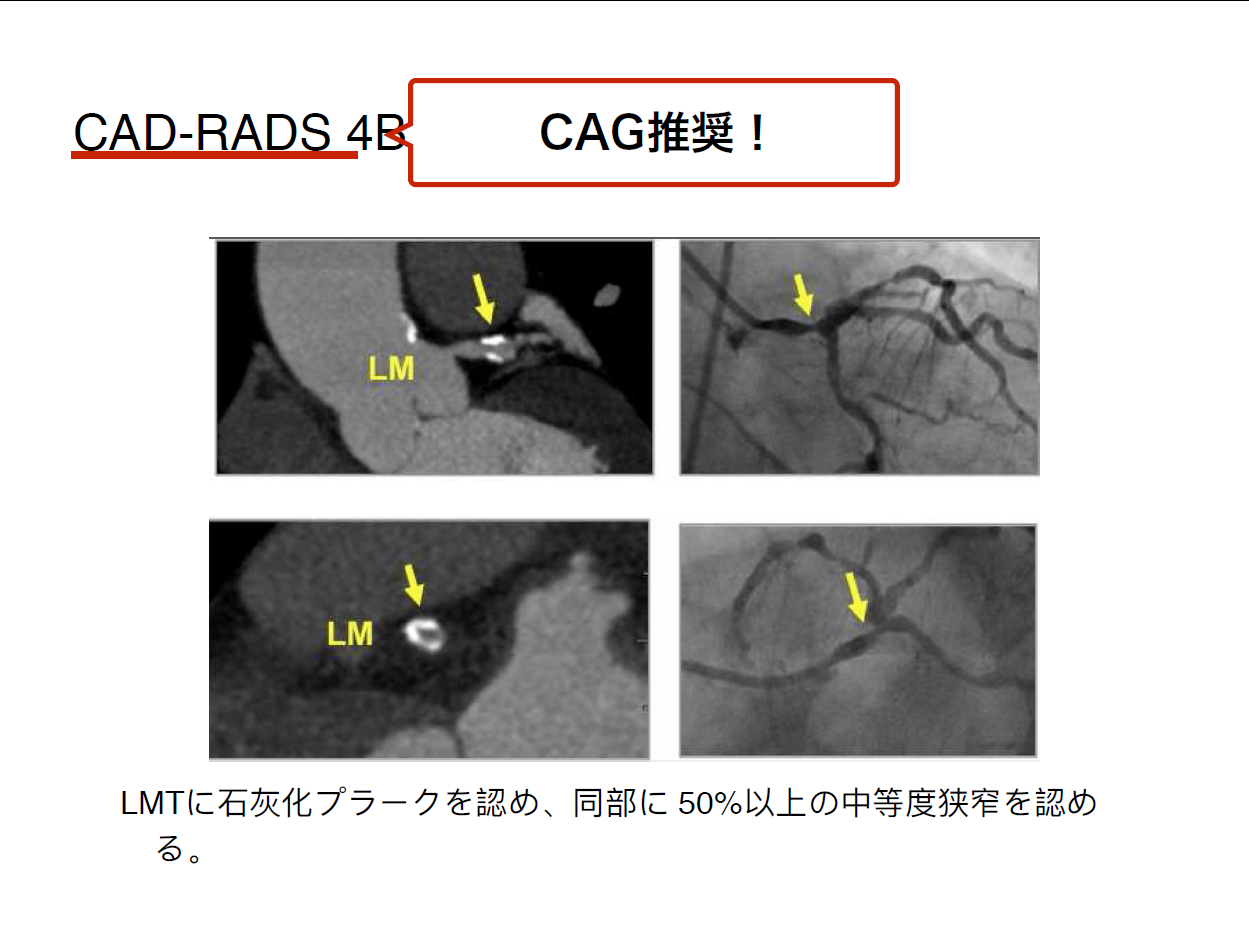

この症例はLMT病変が疑われますので、●この場合もやはりカテをすすめます。

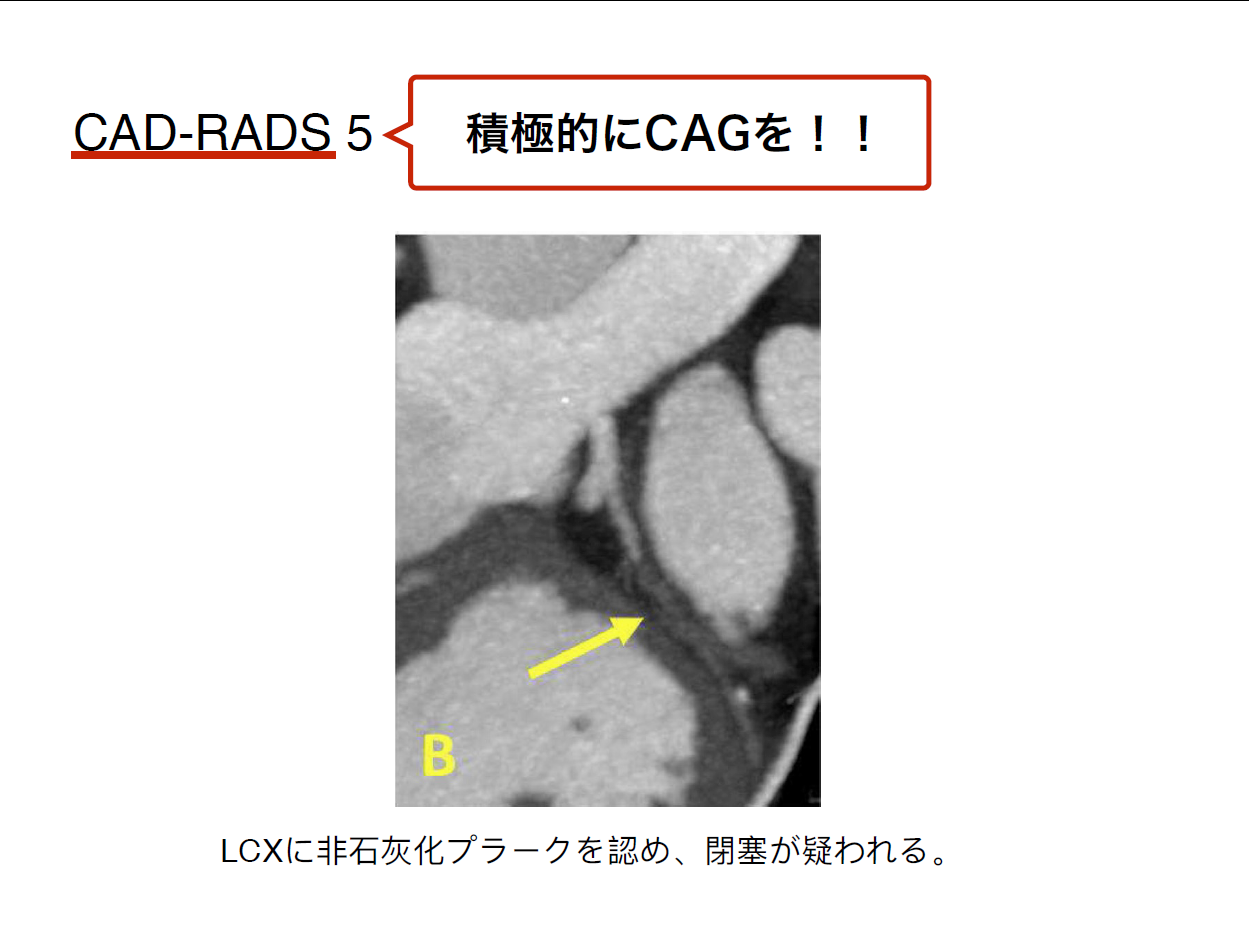

この症例は閉塞病変が疑われますので、●積極的にカテをすすめますし、場合によっては心筋viability評価をすすめる場合もあります。

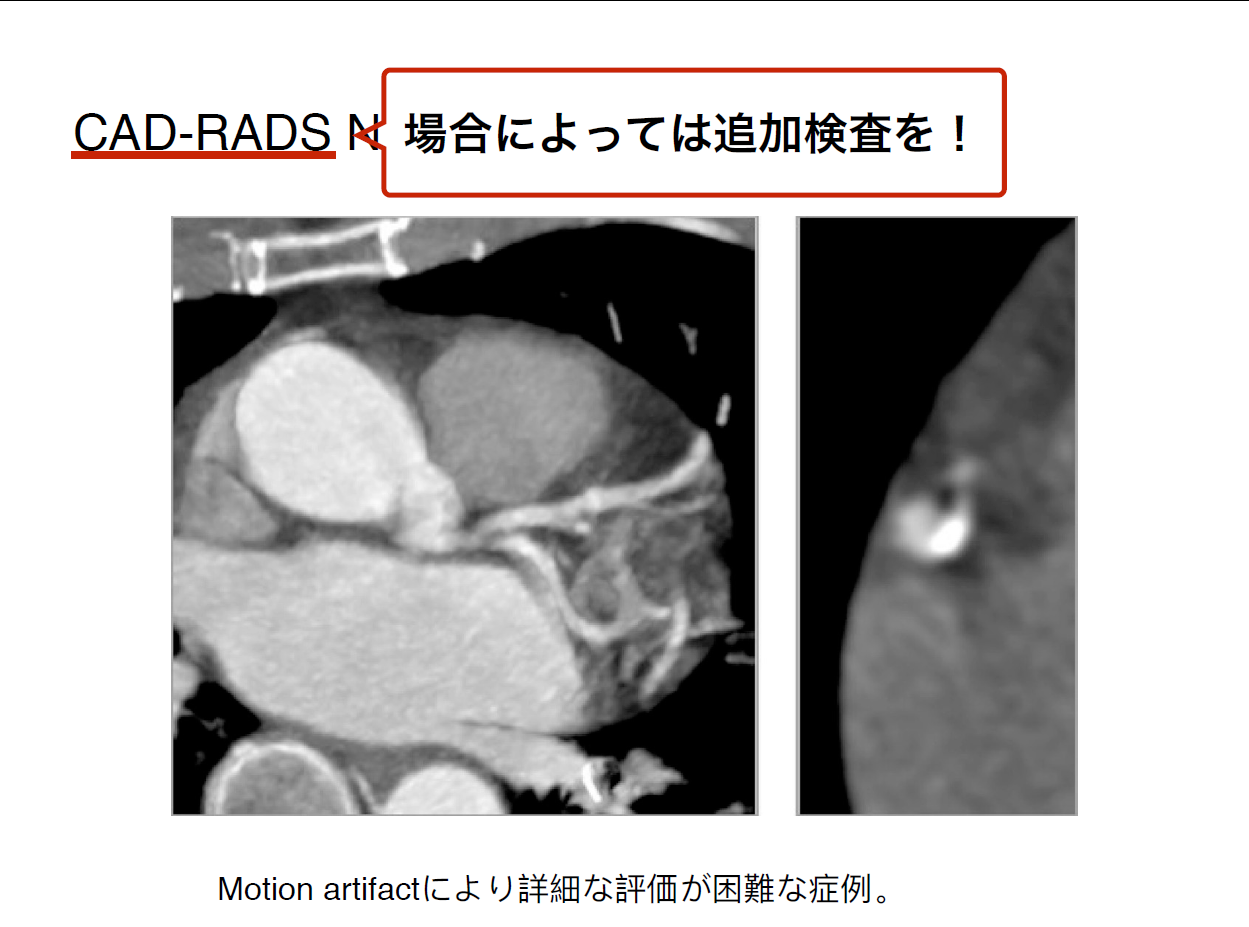

この症例はartifactにより評価困難な症例で、●この場合は症状や心電図などから心筋虚血が疑われる場合には追加検査をしますし、そうでない場合には経過観察したりとケースバイケースになりますね。

そもそも、先ほどの話で言うと有意狭窄病変でなければオールオッケーかというと、実はそうではありません。

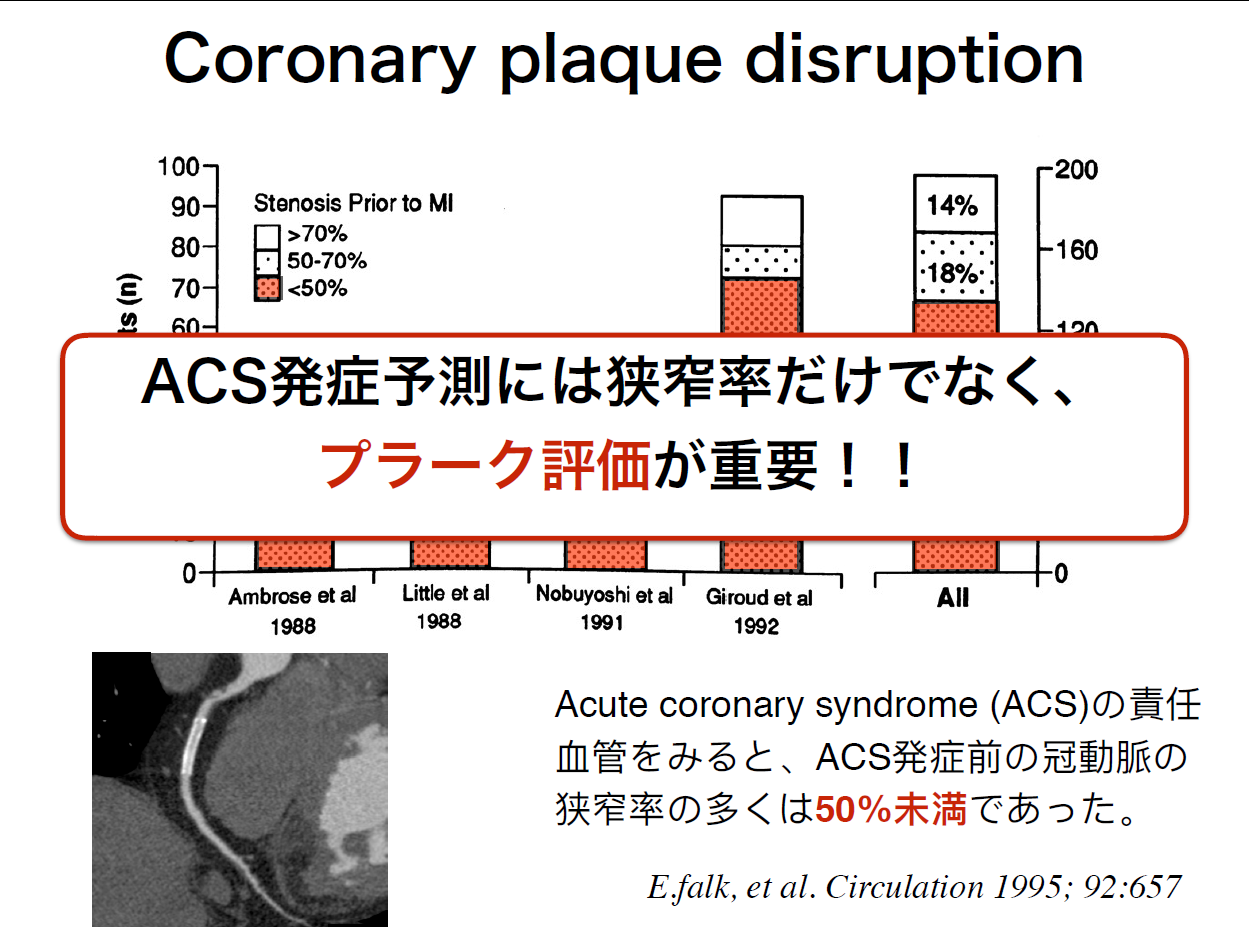

過去の報告によるとこのようなACSの責任血管をみると、プラーク破綻前の狭窄率は、実は50%未満の軽度狭窄病変が多くを占めるという結果でありました。●つまり、ACSの予測には狭窄率ではなく、その狭窄部のプラークの評価が重要になります。

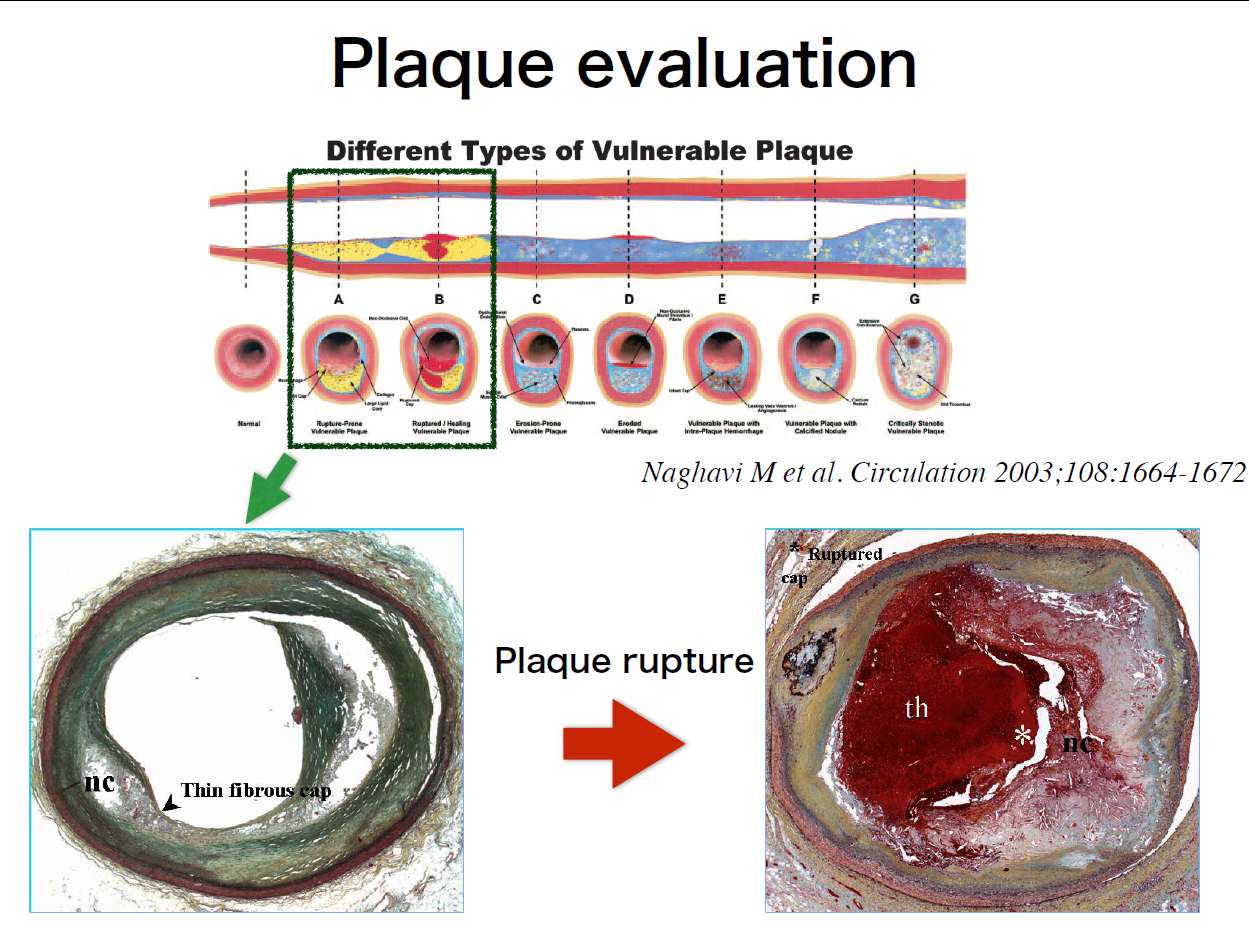

プラーク性状はその進行過程で徐々に変化していきますが、●このようにACSに発展しやすいプラーク性状として言われているのが、大きな脂質性/壊死性コアをもち、薄い線維性被膜で覆われたプラークだと言われています。●このようなプラークが破綻することで、血栓を形成し、ACSを発症します。

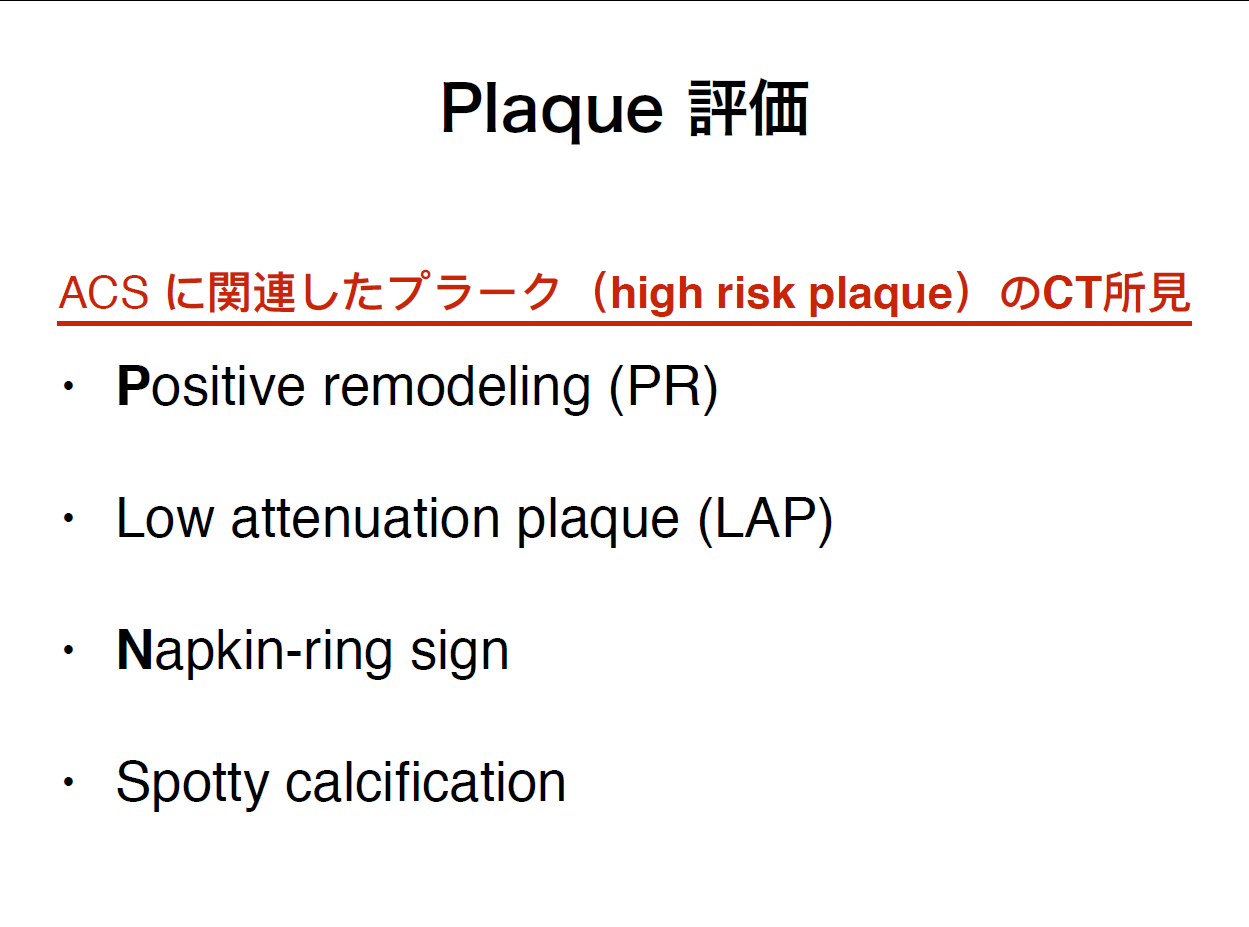

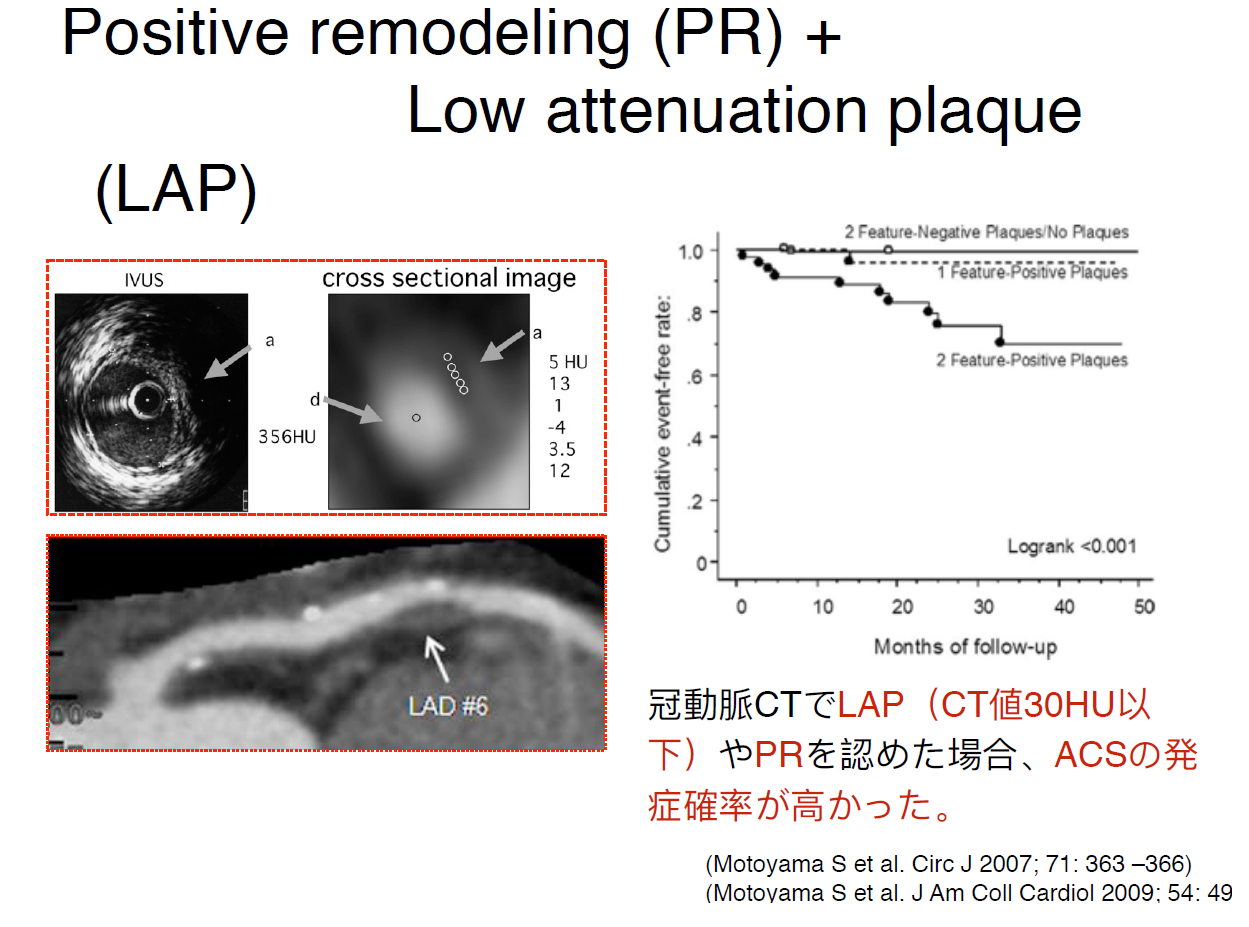

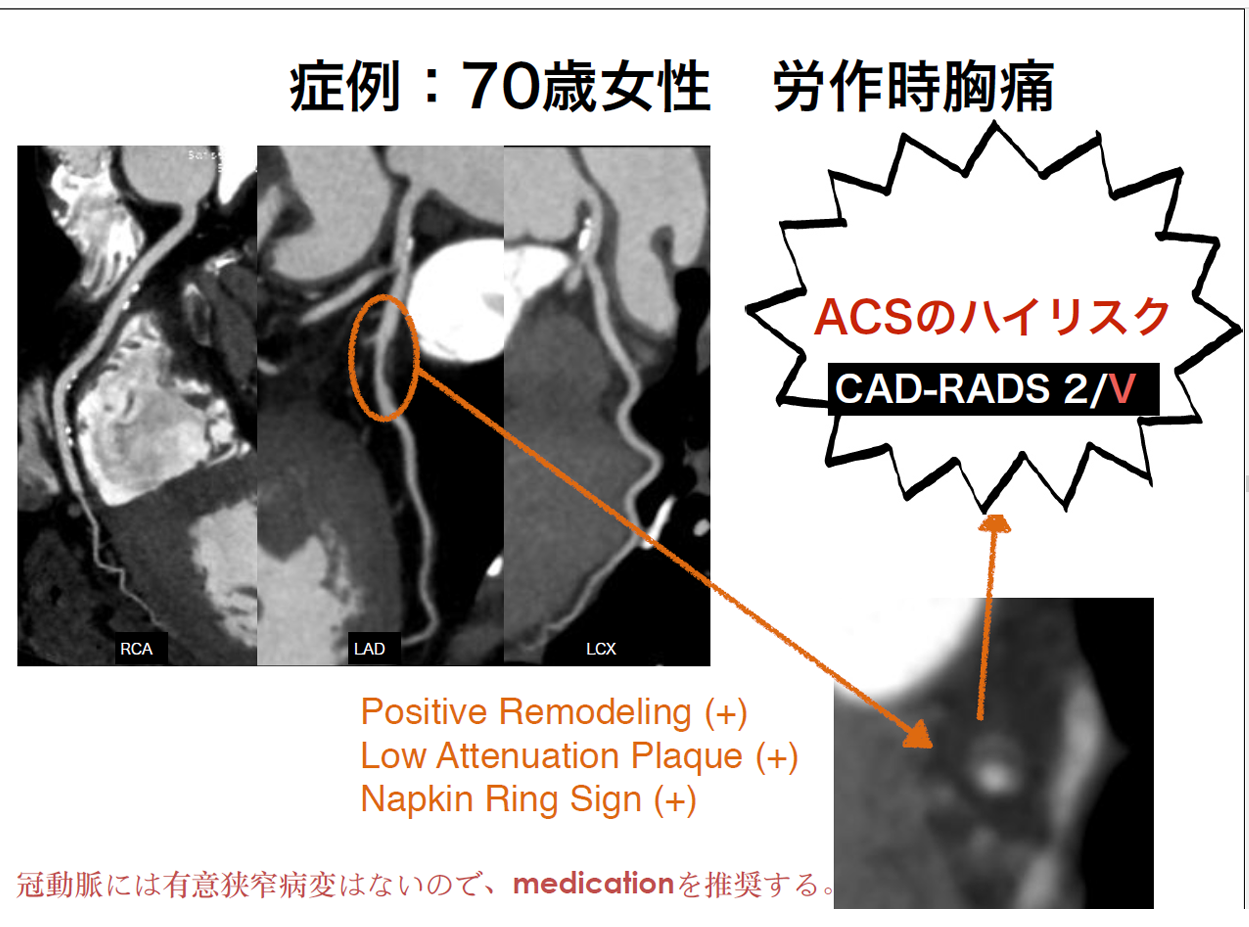

CTに関連したACS発症リスクが高いプラークの特徴として、このような所見が提唱されています。

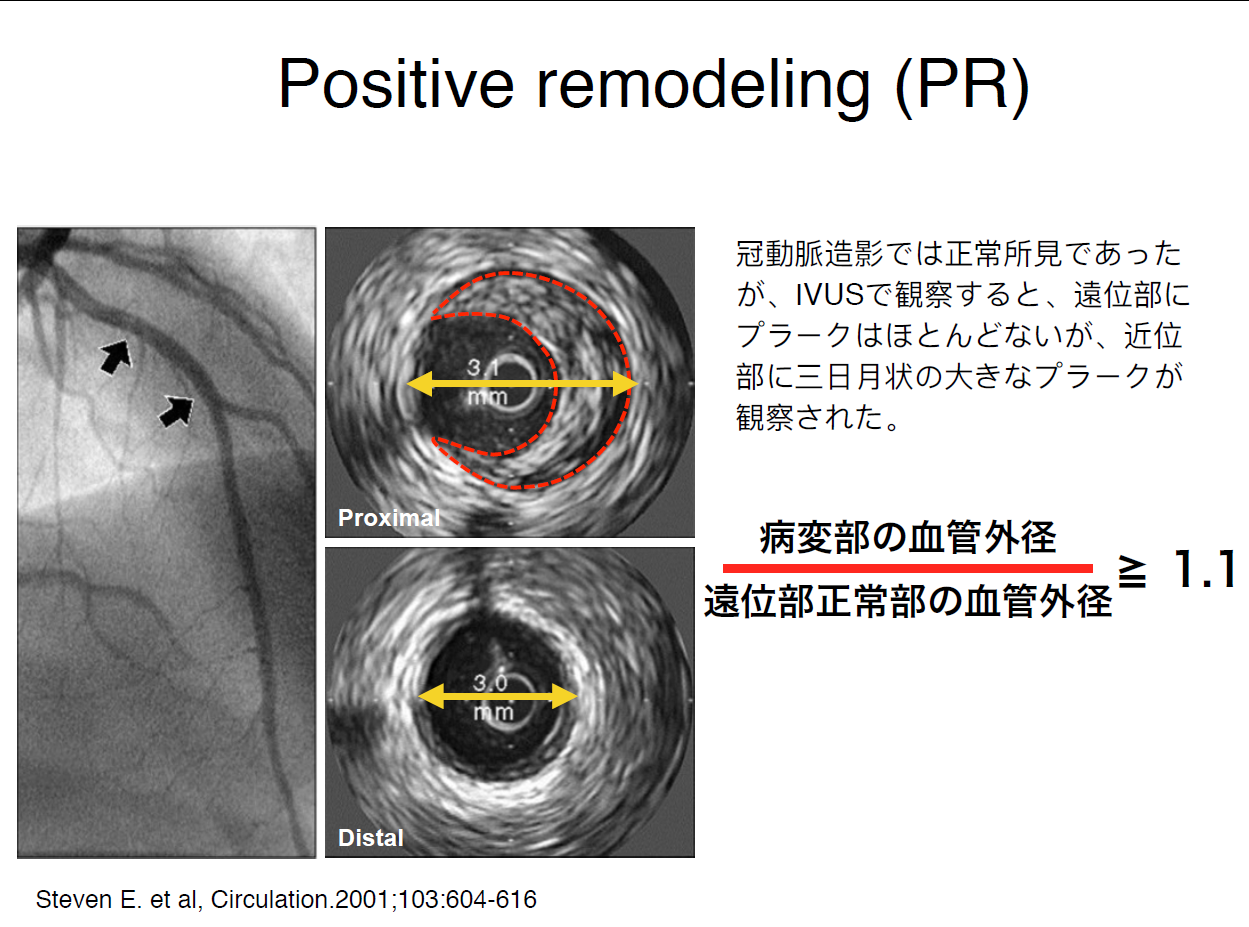

まずはPositive remodelingについてです。これは、●病変部の血管外径が、●末梢の正常部の血管外径の1.1倍以上に膨らんでいる場合を言います。

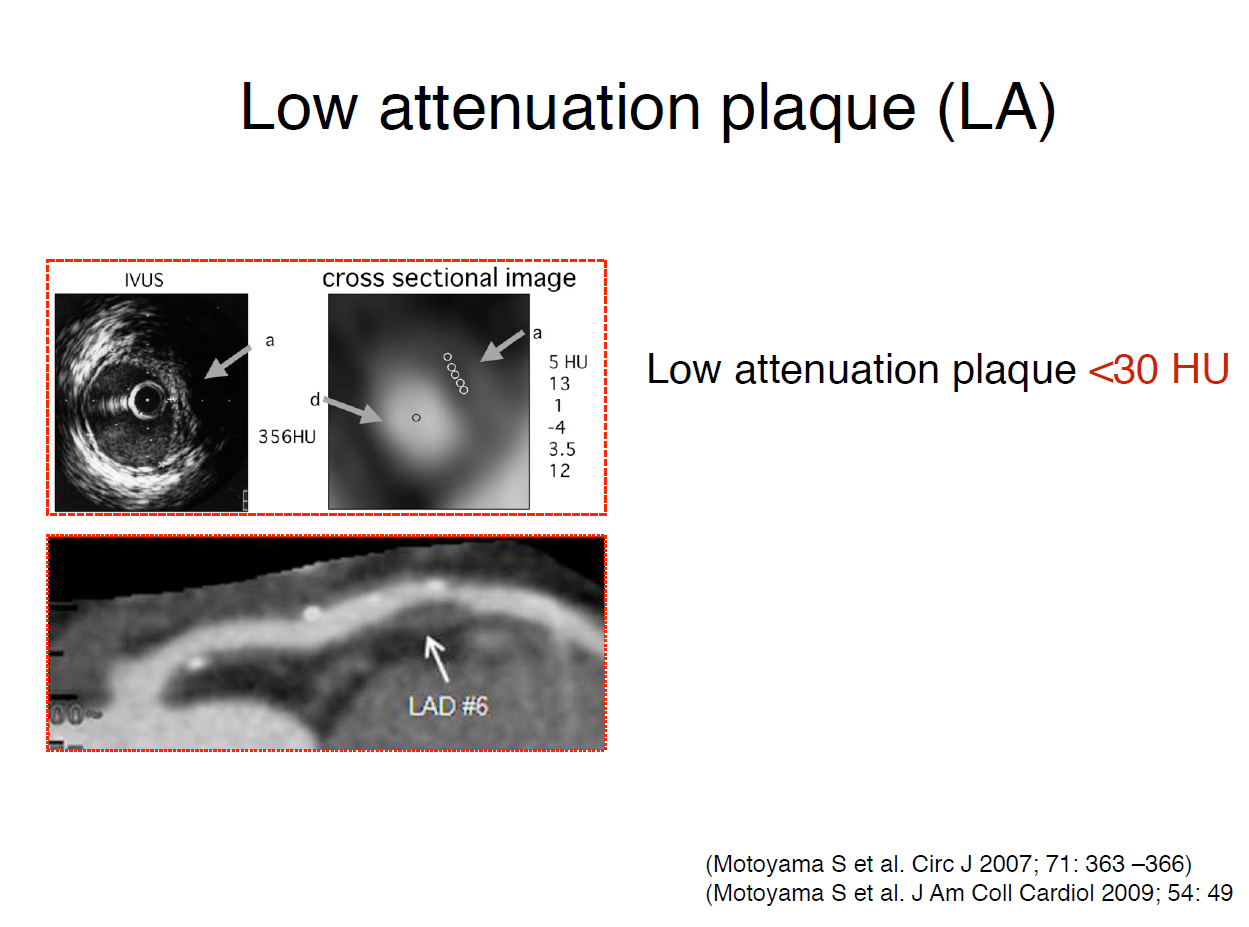

次に、Low attenuation plaqueです。これはプラーク内部に30HU未満の成分を含む場合を言います。

これらの特徴があるプラークはACSの発症リスクが高いと言われおります。

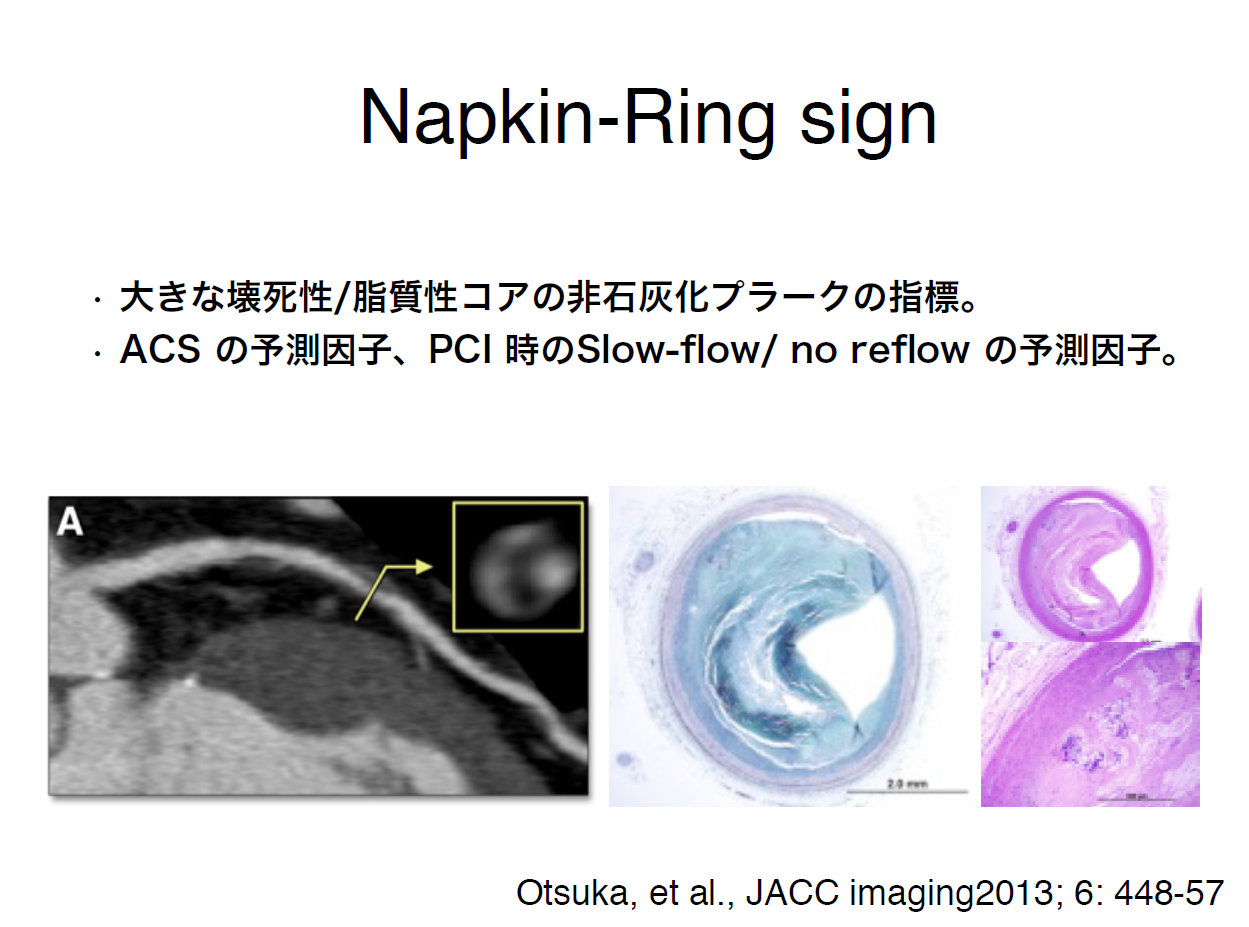

また、他の所見として、ナプキンリングサインがあります。これは図に示すように低吸収なプラークの外側に一層、相対的に高吸収な部分が認められる場合を言います。

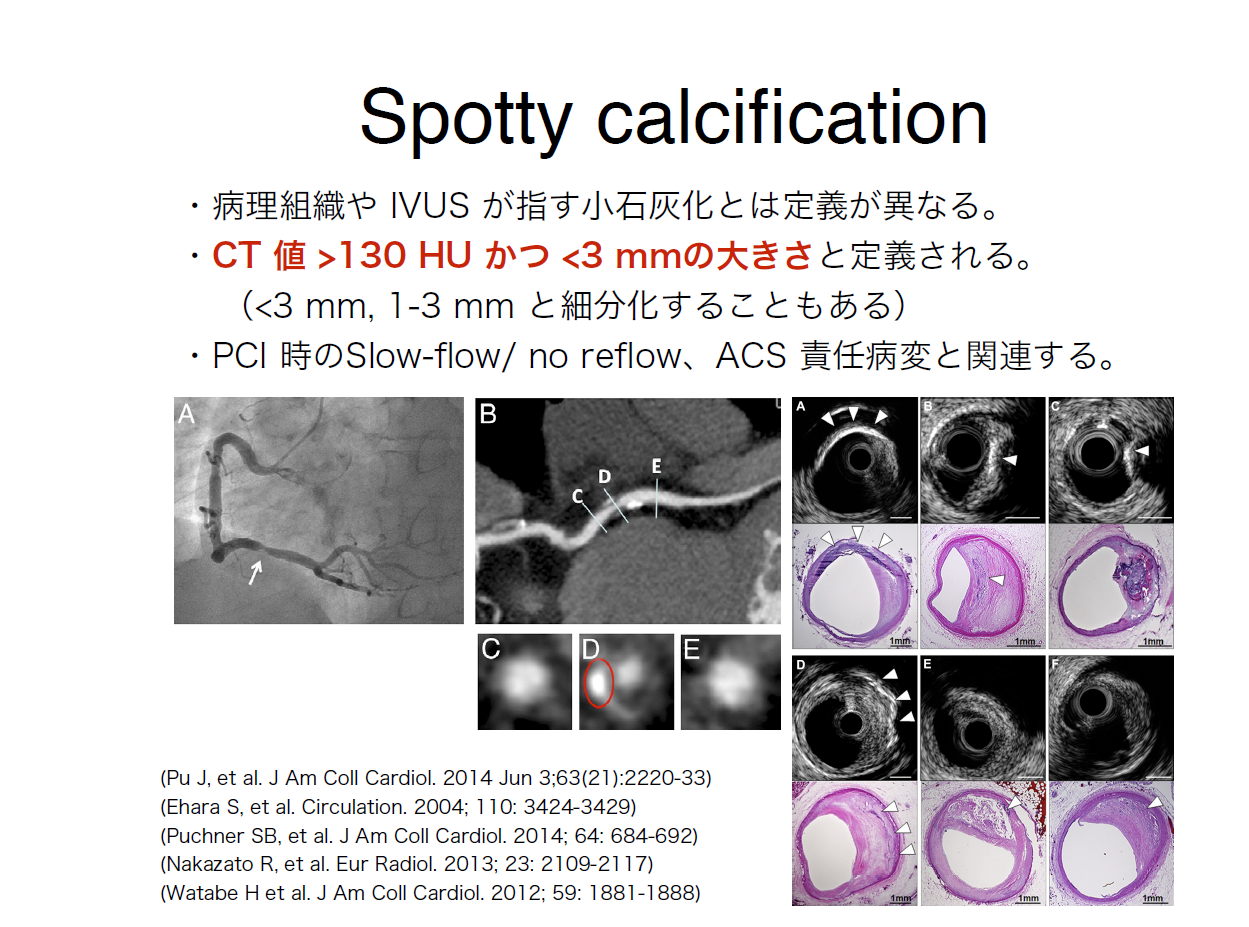

最後に、Spotty calcificationです。CT 値 >130 HU かつ <3 mmの大きさと定義されますが、病理やIVUSが指す小石灰化とは定義が異なります。これも、ACSの発症リスクや、PCI時のSlow-flow/no-reflowのリスク因子になります。

つまり、冠動脈CTで狭窄病変を見つけた場合には、●その狭窄率だけでなく、プラーク性状にも注目し、レポートに記載することが推奨されています。

>

<