寺村 易予(防衛医科大学校放射線科)

防衛医大放射線科の寺村と申します。本日私に与えられましたテーマは肩関節のMRIということで早速始めたいと思います。

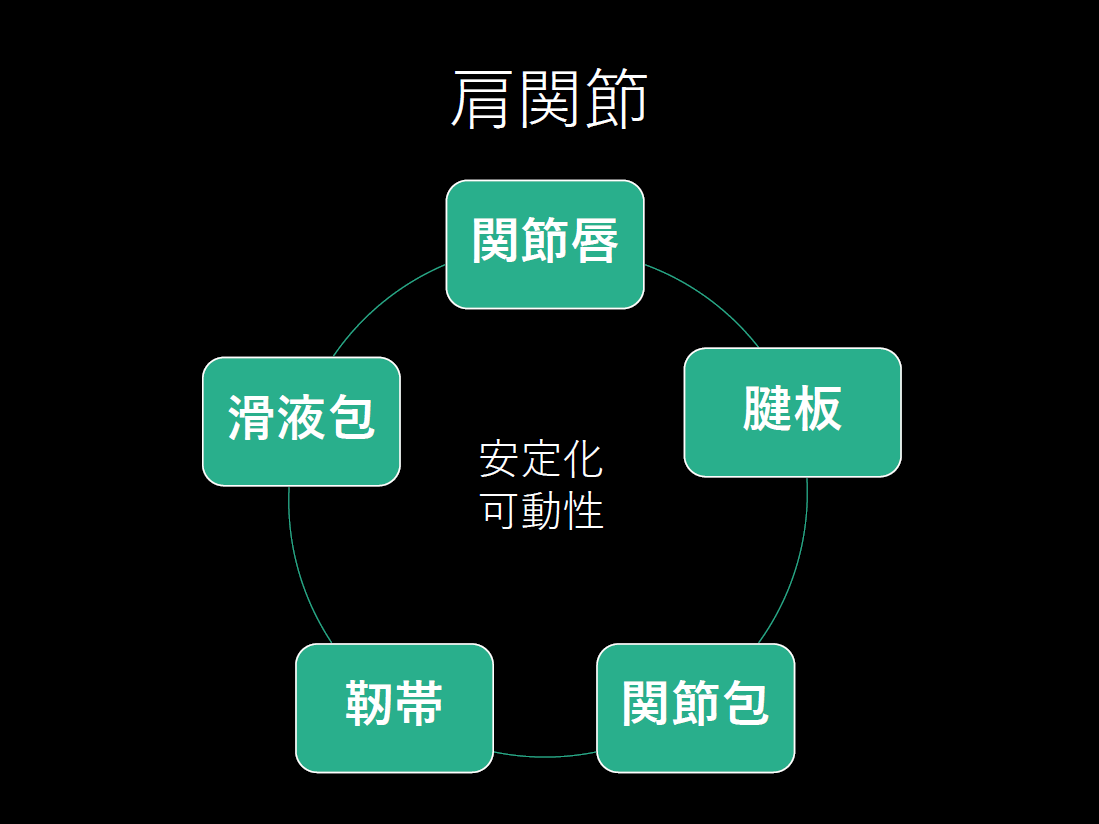

肩関節は球関節であり可動域が広い一方で、不安定性が高いという弱点があります。小さい関節窩に対して大きい上腕骨頭はよくゴルフボールとティーの関係に例えられます。それを補うための構造として腱板や靭帯、関節包などの支持構造が重要ですが、これらの支持組織は可動性を保持しつつも安定性を高めるという目的のために複雑な構造をしているため、理解しにくい要因の1つとなっています。さらに近年、肩関節に関する新たな解剖学的知見が報告されており、私たちのMRIの読影も日々アップデートしていく必要があります。本日は肩関節MRI読影に必要となる解剖と代表的疾患である腱板断裂と凍結肩のMRI所見についてお話ししたいと思います。若い先生方においては少しでも肩関節MRIに対する苦手意識が減り、骨軟部領域への興味を持っていただければ嬉しいですし、経験の多い先生方におきましては新たな知見が入ってきたところに関して再確認する機会となれば幸いです。

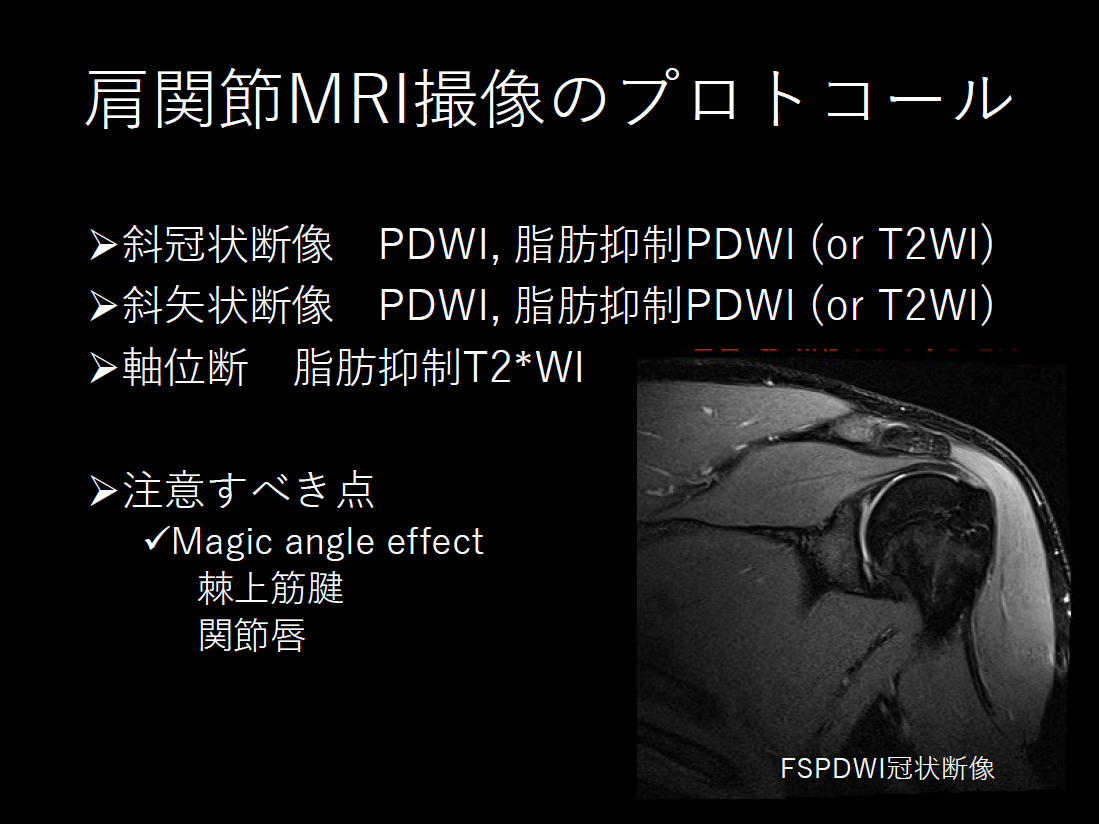

まず肩関節MRIのプロトコールの一例を紹介します。プロトン強調画像の斜冠状断像と斜矢状断像が基本です。脂肪抑制画像は、支持組織の損傷や炎症などの病変を検出するのに有用です。それから軟骨や関節唇評価のため、脂肪抑制T2*強調像の横断像を加えたものが一般的だと思います。PDWIはいろいろな構造の描出に優れますが、magic angle effectに注意する必要があります。これはご存じのとおり、靭帯や腱などの索状物が静磁場方向に対して55度の角度で位置した際に信号が上昇してみえるもので、損傷や断裂と間違える可能性があります。その場合はTEの長いT2強調像で確認する必要があります。

続きまして、肩関節の解剖についてお話しします。

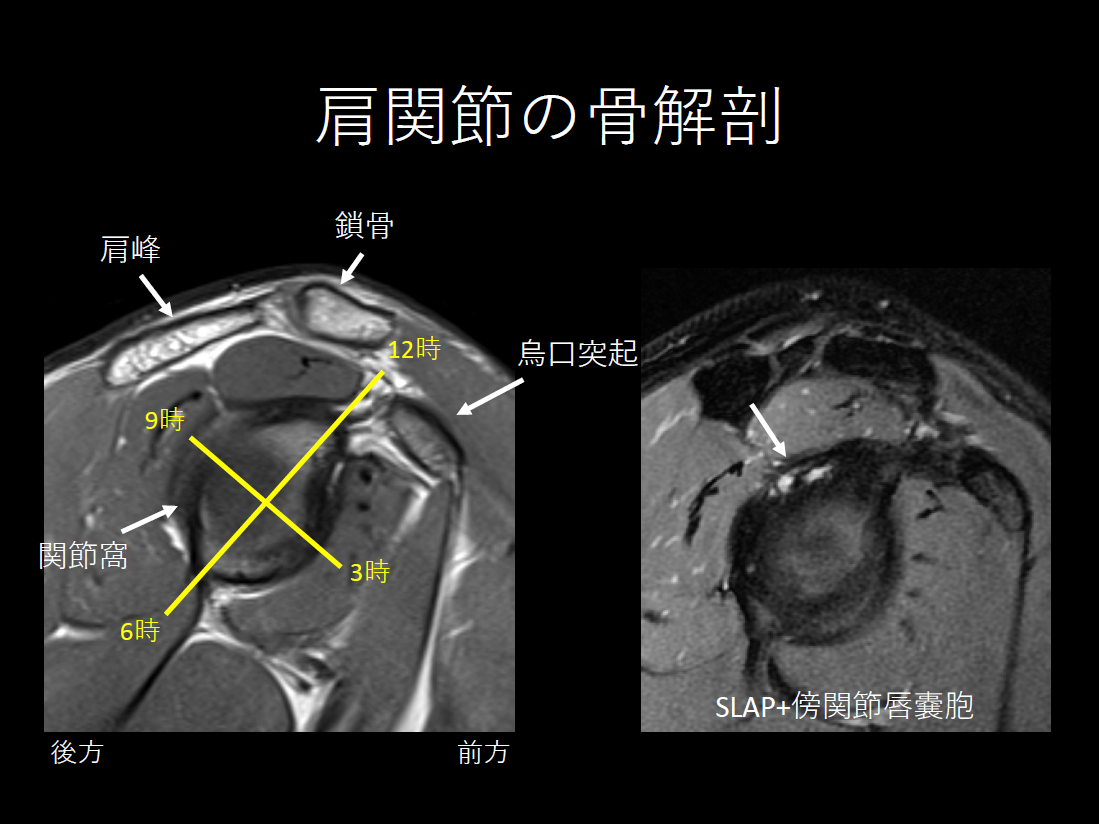

肩関節の骨構造のメルクマールとなるものとして、前方の烏口突起、後方の肩峰があります。関節窩は全周性に関節唇に縁どられています。関節窩の位置を表記するには時計表記が一般的であり、上中央を12時、下中央を6時として、前中央を3時、後中央を9時とします。例えば右図のような関節窩に見られる病変は9時から10時の方向にある、と表現できます。

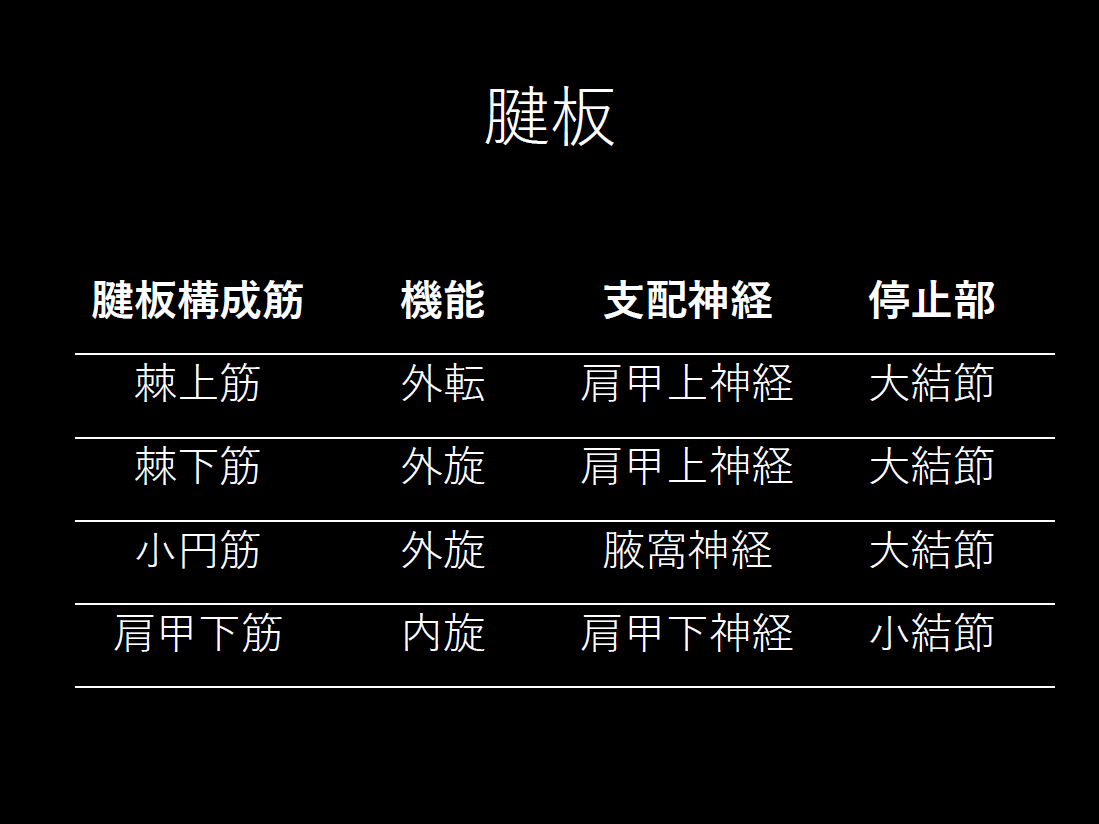

腱板は肩関節を取り囲む筋構造で、棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋の4つの筋肉からなります。それぞれの機能、支配神経、停止部についてまとめました。棘上筋は外転、棘下筋と小円筋は外旋、肩甲下筋は内旋筋として主に機能します。支配神経は棘上、棘下筋は肩甲上神経、小円筋は腋窩神経、肩甲下筋は肩甲下神経支配です。腱板の停止部は棘上、棘下、小円筋は上腕骨の大結節に、肩甲下筋は小結節にそれぞれ付着します。

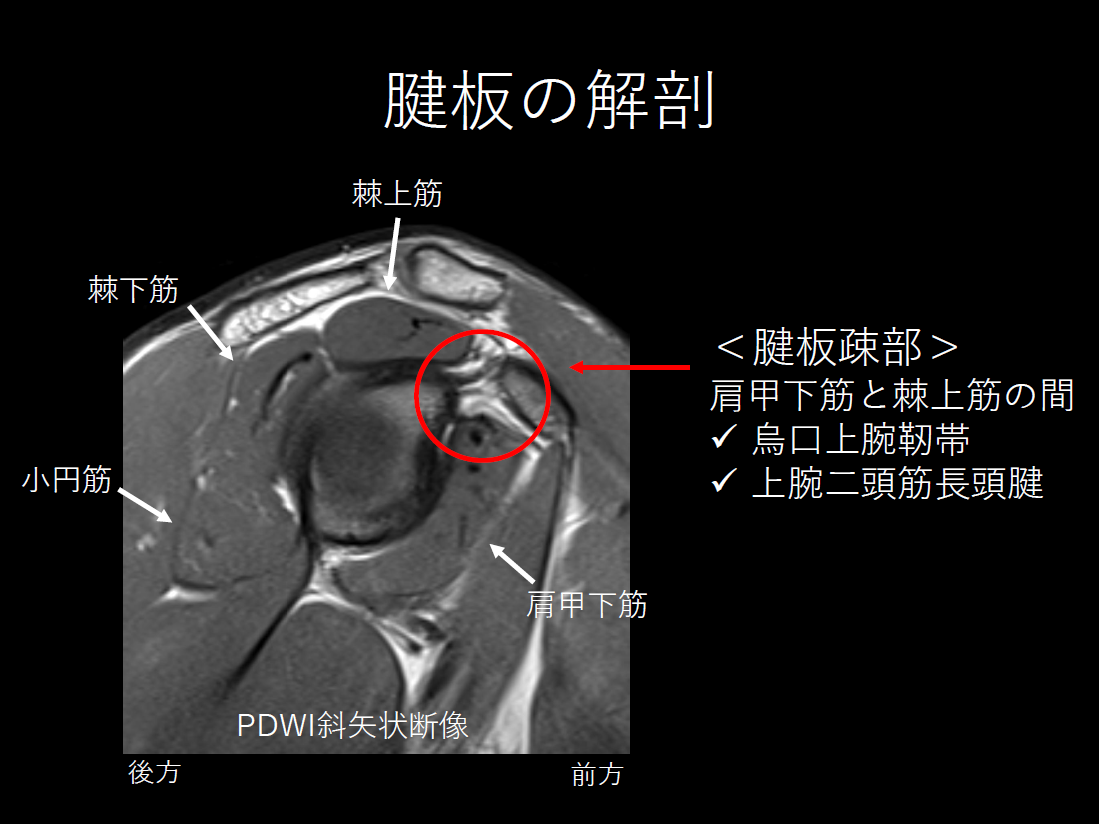

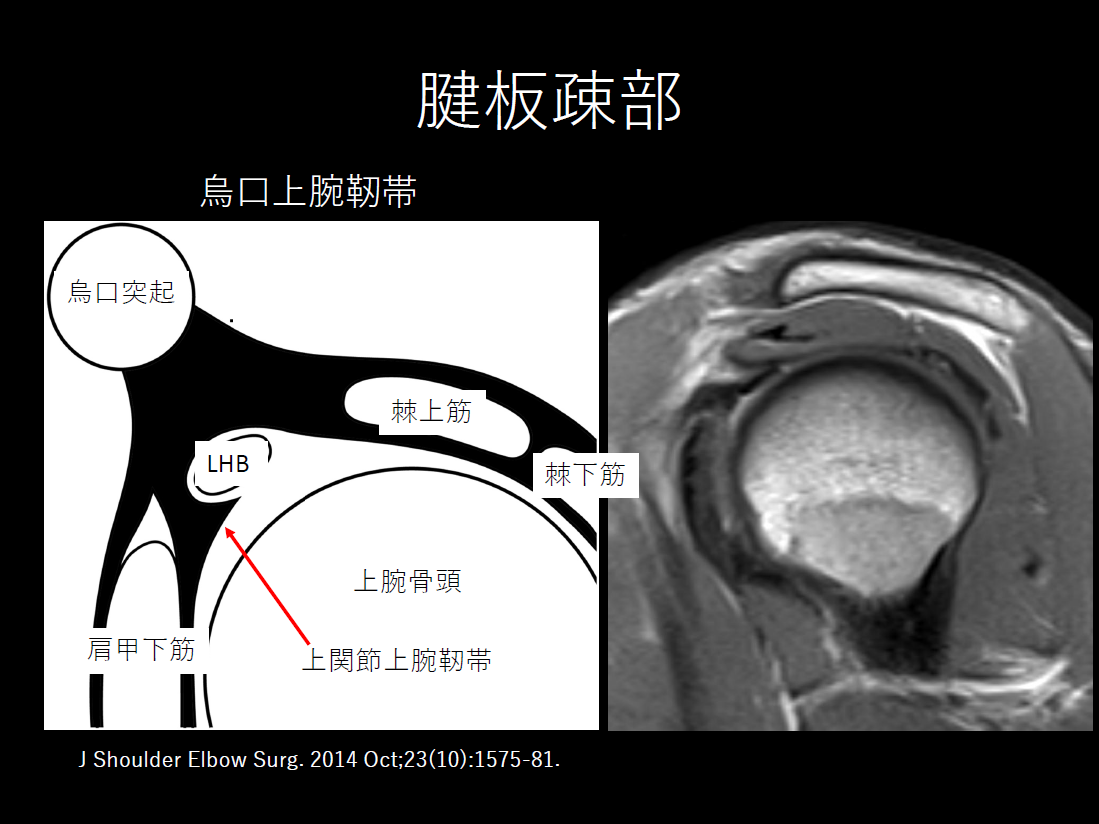

プロトン強調斜矢状断像で腱板の位置を示します。前方に肩甲下筋、上方に棘上筋があり、後方に棘下筋、小円筋となり肩関節を取り囲んでいます。ちょうど棘上筋と肩甲下筋の腱板が存在しない部分は腱板疎部といわれ、ここでは烏口上腕靭帯と上腕二頭筋長頭腱が安定化に寄与しています。ここは正常ではPDWI高信号を示す脂肪信号として見られます。

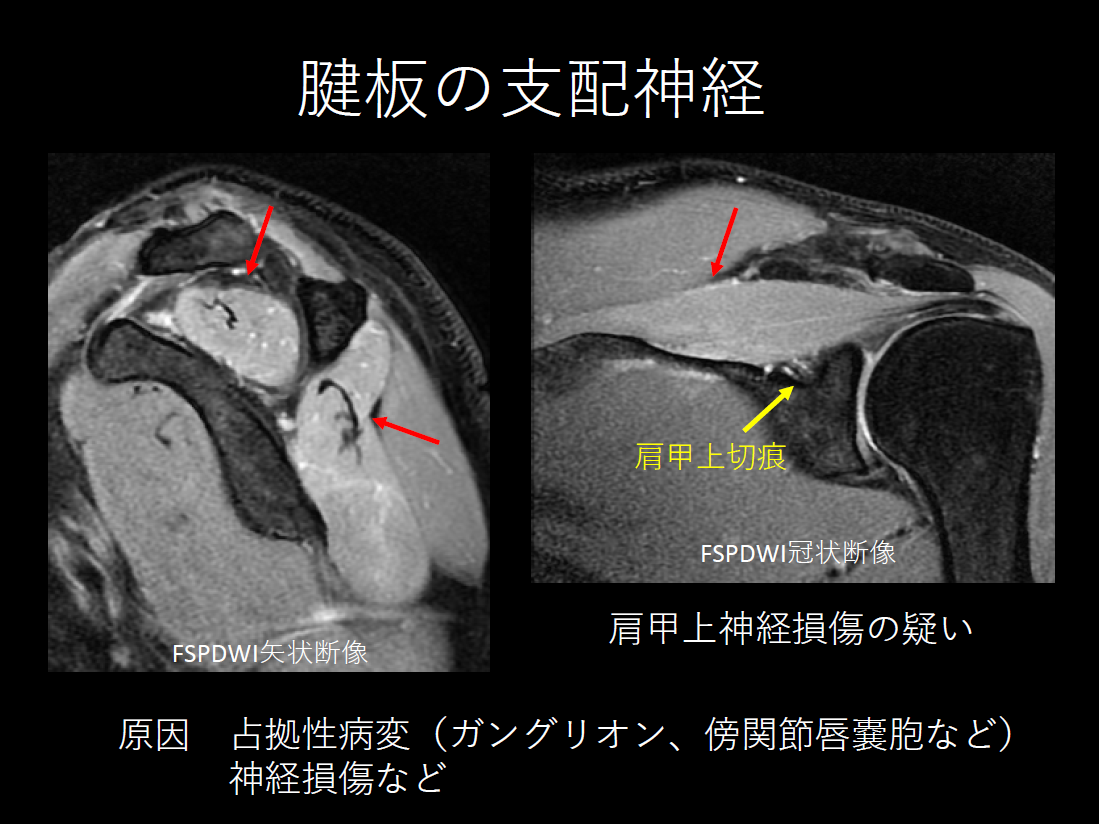

腱板の支配神経を押さえておくことは神経絞扼症候群の診断の際に有用です。この症例では脂肪抑制プロトン強調像で棘上筋と棘下筋が高信号を呈しています。先ほどの神経支配を覚えていると、肩甲上神経損傷が考えられます。この所見をみた際には肩甲上切痕に占拠性病変がないかどうかを見る必要があります。ここを占拠するガングリオンや傍関節唇嚢胞は肩甲上神経損傷の原因となります。小円筋や三角筋の支配神経である腋窩神経麻痺の原因としてはquadrilateral space症候群があります。脱神経が慢性化すると筋肉の脂肪変性を生じ、筋力低下につながります。

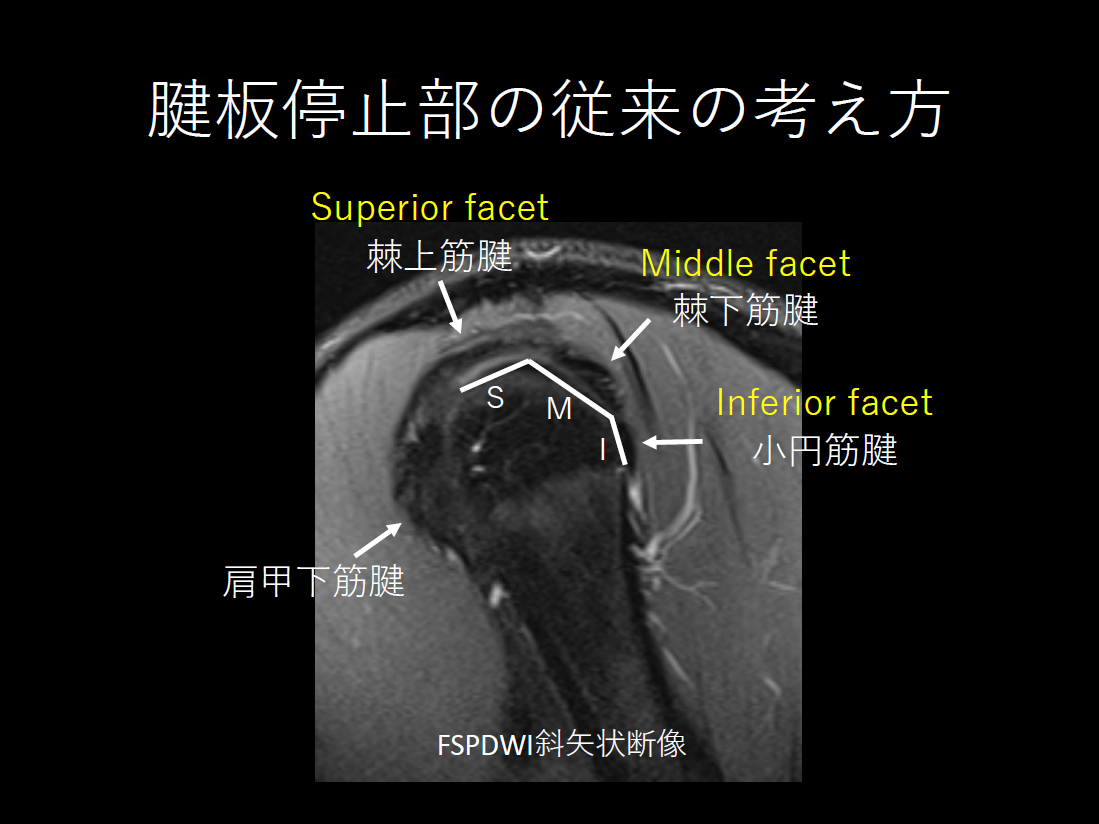

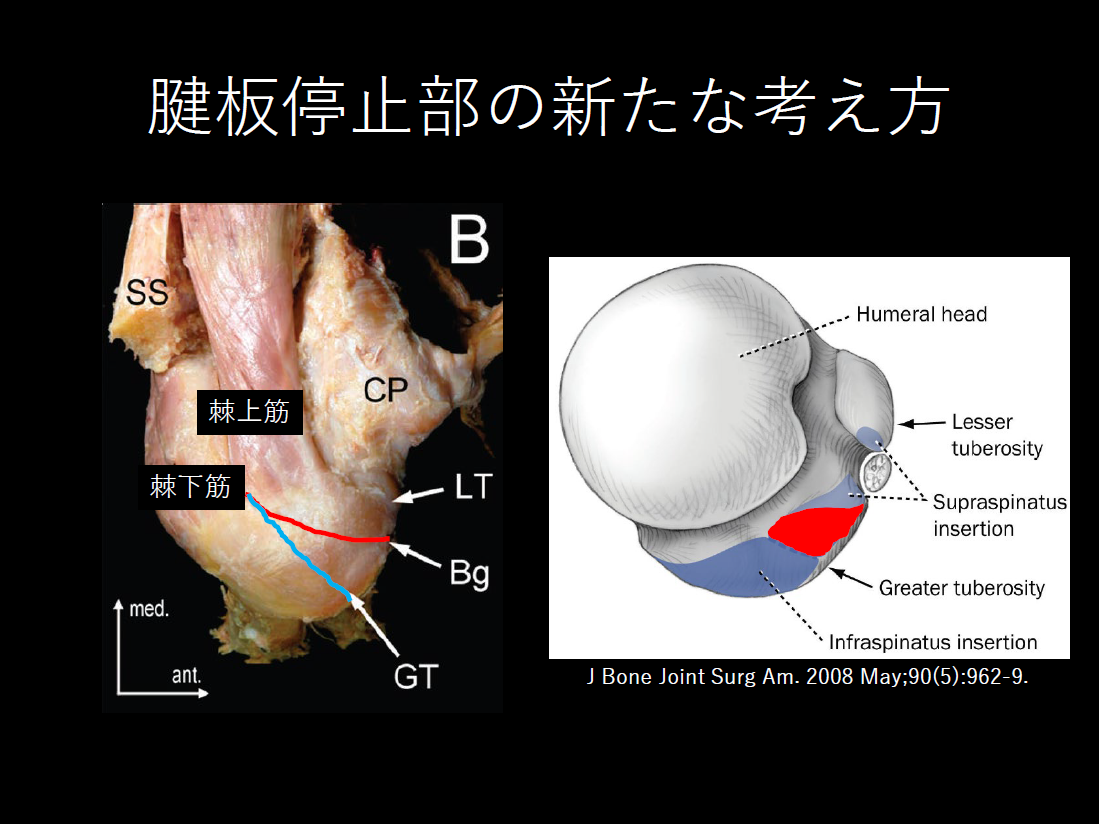

腱板停止部は腱板断裂の診断の際に重要です。お示ししますように、従来の考え方は大結節のsuperior facetに棘上筋腱が、Middle facetに棘下筋腱が、Inferior facetに小円筋が付着するとされ、これに基づいてMRIの読影を行っていました。しかしながら、実際にはsuperior facetでの断裂にも関わらず棘下筋の萎縮や筋力低下を生じる症例があります。近年、腱板停止部に関する新たな研究報告があり、このような現象を裏付けるものとなっています。

東京医科歯科大学の整形外科グループによって発表された論文です。この研究によると、棘下筋腱には停止部でこのように大きく上前方に回りこむ成分があり、これにより従来のsuperior facetにおいて棘上筋腱と棘下筋腱が大きくオーバーラップしていることが分かりました。また棘上筋は小結節にも少し付着していることも分かっています。これは腱板断裂の読影には重要な知見であり、特にsuperior facet後方の断裂ではこれを知らないと棘下筋腱断裂を十分考慮できないことになります。現在はこの考え方が主流となっており、これに基づいたMRI読影を行う必要があります。後ほど実際の症例を提示して説明します。

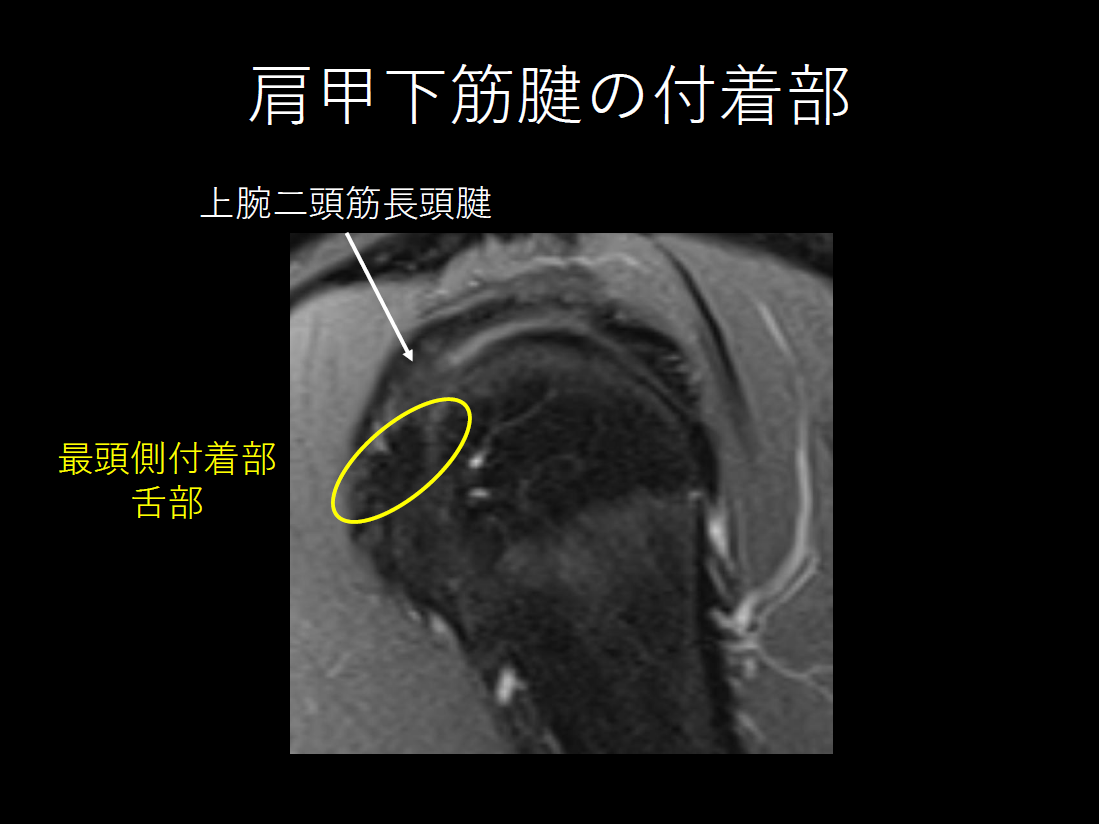

肩甲下筋は唯一の前方構成筋であり、その損傷は前方肩関節不安定性に関与します。肩甲下筋の近位2/3は腱性に小結節に付着します。そのなかでも小結節の上面に広く接する最頭側付着部を舌部とよび、肩甲下筋腱断裂はここから始まるといわれています。舌部の頭側には上腕二頭筋腱長頭腱が走行しています。

棘上筋と肩甲下筋の間の間隙は腱板疎部と呼びます。疎部は内旋位でたわみ、外旋位で緊張する機能を有し、肩関節の可動性を維持するのに重要な構造です。腱板疎部において腱板の代わりとなる安定化機構として烏口上腕靭帯があります。烏口上腕靭帯は靭帯という名称ではありますが、ACLのような強靭な靭帯を想像するよりも膜のような構造をイメージした方がいいかもしれません。ここでも解剖学的な新たな知見があります。烏口上腕靭帯は以前は後方の棘上筋と棘下筋のみを覆っていると考えられていきましたが、近年では前方の肩甲下筋頭側部も含め広く包み込むような構造をとり、肩関節を広く安定化させていることが分かってきました。また矢印で示します上関節上腕靭帯が上腕二頭筋長頭腱を下から支えるように伸びているような位置関係を覚えておいてください。

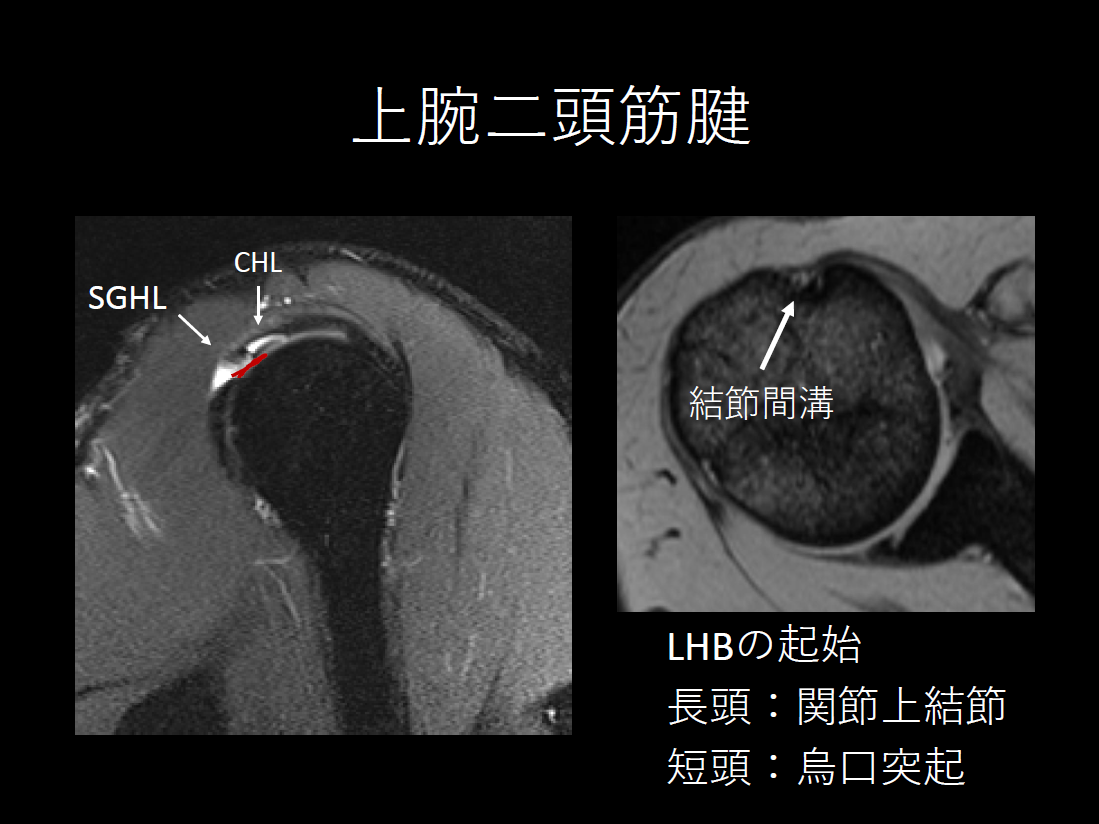

上腕二頭筋腱は短頭は烏口突起、長頭は関節上結節から起始します。上腕二頭筋長頭腱も骨頭の上方化を抑制する働きがあるといわれています。長頭腱は関節内を通り結節間溝に至るわけですが、頭側を先ほどの烏口上腕靭帯が、下方を上関節上腕靭帯と、肩甲下筋舌部から結節間溝に伸びるひだ構造が合わさって滑車を形成し、上腕二頭筋長頭腱を結節間溝に誘導しています。上関節上腕靭帯はあとで出てくる関節包靭帯の一部で関節唇上方から出ているとされますが、先ほどの腱板疎部の図でもあったように烏口上腕靭帯から上腕二頭筋長頭腱を支えるように関節包側にのびるひだのような構造と考えた方がイメージしやすいように思います。また上関節上腕靭帯は、肩甲下筋腱舌部から結節間溝に伸びるひだ構造に付着するため、肩甲下筋腱断裂では上腕二頭筋長頭腱の脱臼や損傷を伴うことが多いことは臨床的にも重要です。

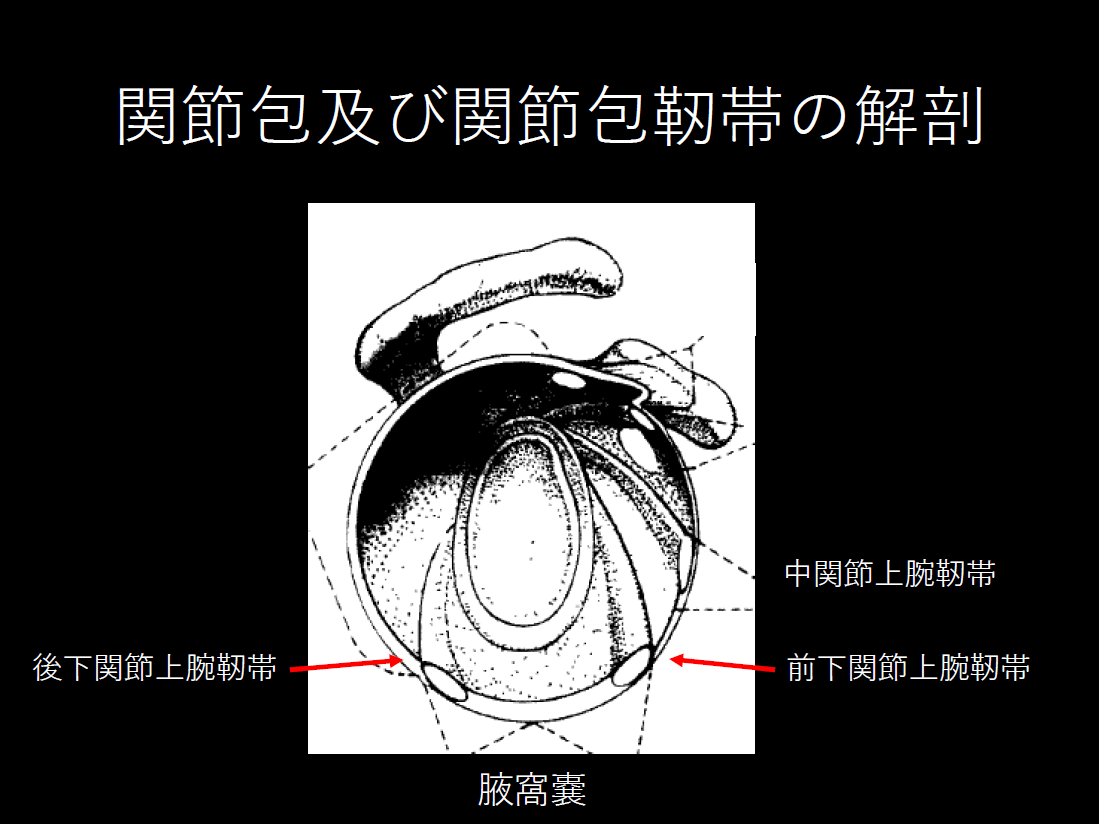

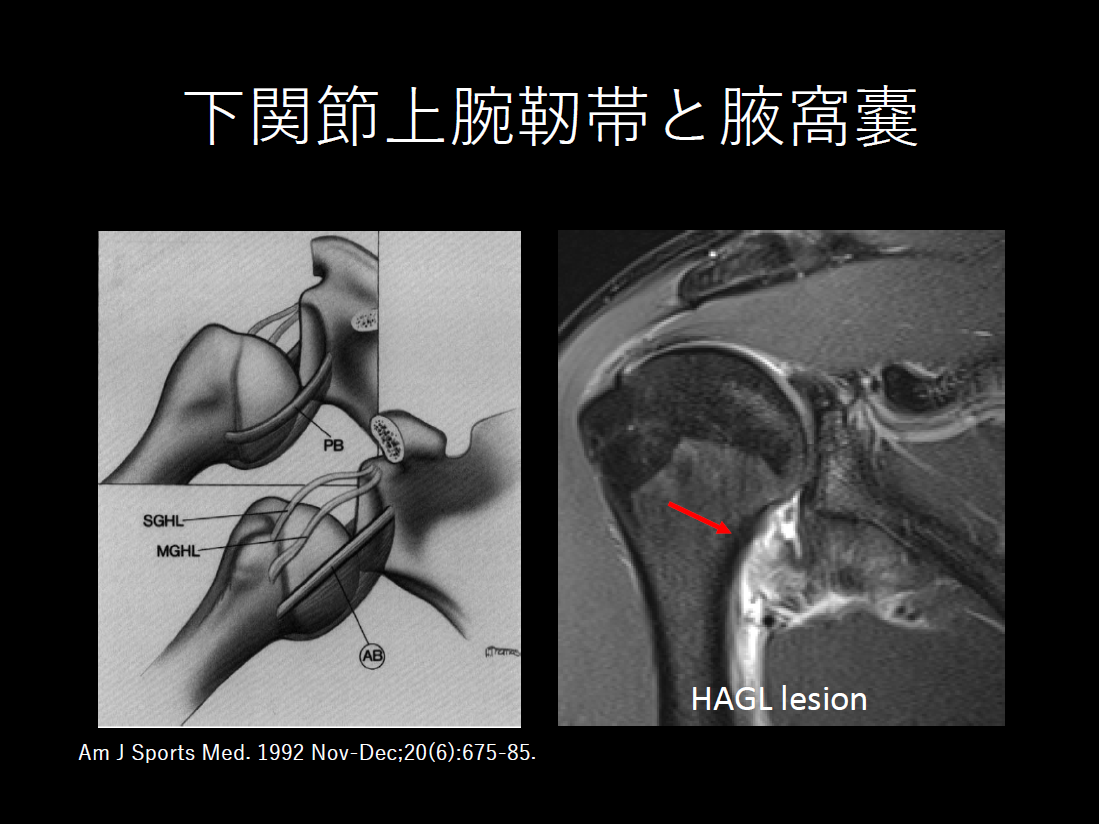

関節包靭帯も靭帯という名称ではありますが、ACLなどの強靭な靭帯とは異なり、関節包が部分的に厚くなったもので、ハンモックのように上腕骨頭を支えるひだのような構造です。中でも肩関節の安定化に重要なのは下関節上腕靭帯で前と後の2本あります。前下関節上腕靭帯は3時から4時付近で前方関節唇と癒合し、後下関節上腕靭帯は7時から9時くらいで後方関節唇と癒合します。腋窩嚢は関節包の下部に見られる嚢状にたわんだ部分のことで、肩関節の動きにゆとりをもたせる役割があります。腋窩嚢は下垂位でたわみ、挙上位で伸展します。

各関節包靭帯はある角度において緊張し、安定化機構として働きます。特に、下関節上腕靭帯は外転時に緊張して前方と後方への安定化に働きます。肩関節脱臼では前方下部の関節唇と前下関節上腕靭帯が損傷するBankart lesionが見られ、下関節上腕靭帯の破綻により前方の不安定性が増し再脱臼しやすくなります。また肩関節脱臼では下部関節包の上腕骨頭頚部付着部が剥離することがあり、HAGL lesionと呼ばれます。上腕骨頭頚部の関節包付着部から外に関節液が漏れている所見が見られます。

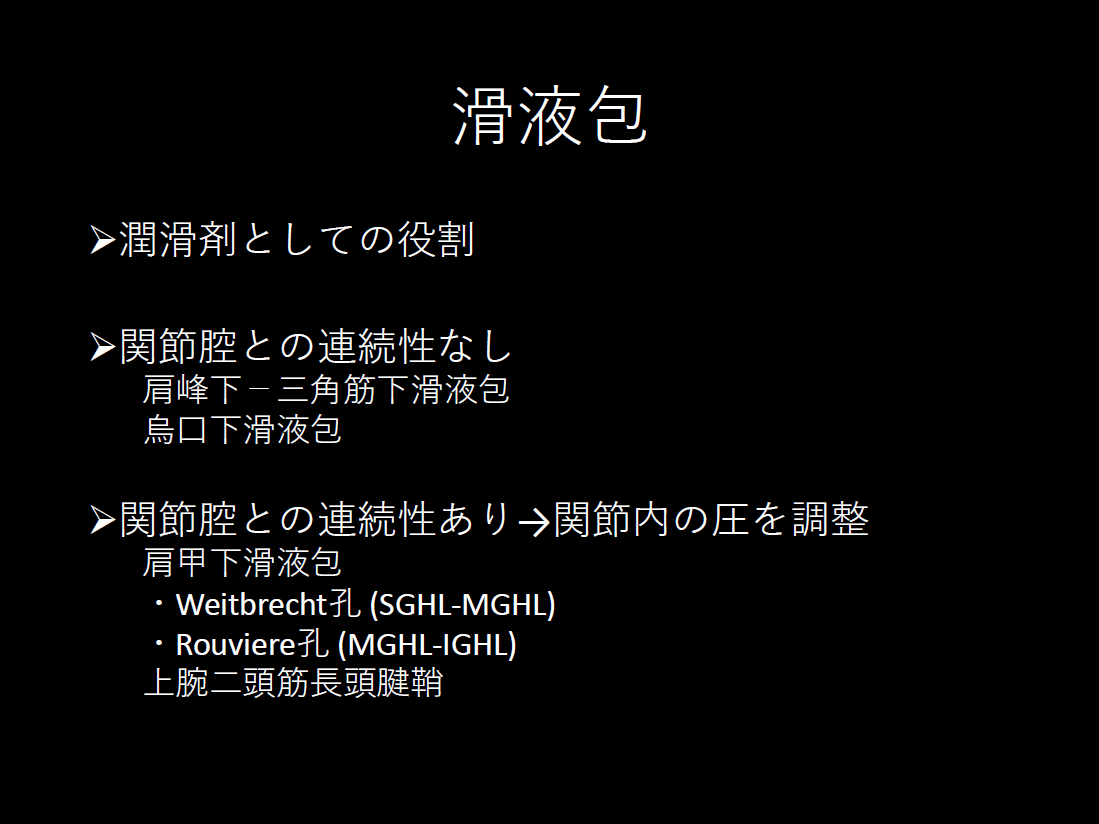

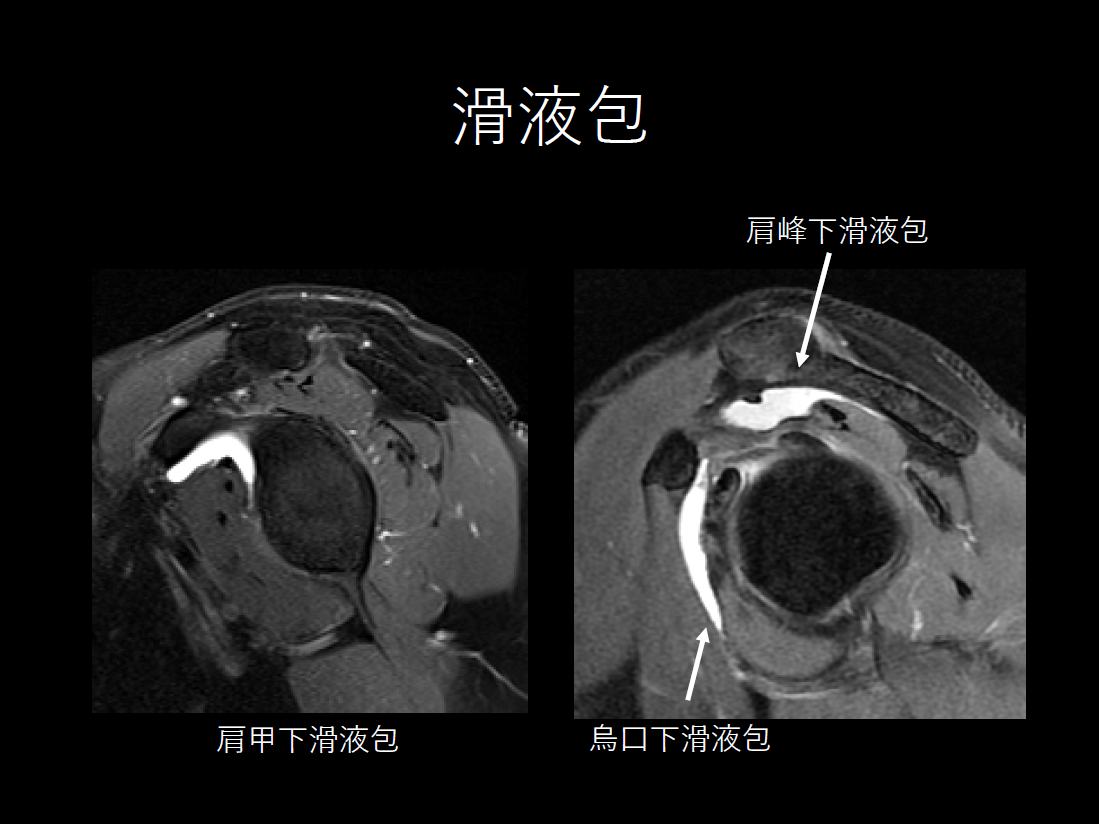

肩関節周囲には複数の滑液包があり、肩関節動作時の摩擦を軽減する役割を持ちます。炎症や損傷があると滑液が貯留し、認識されます。肩峰下滑液包と三角筋下滑液包は一つの腔となり連続しています。通常は関節腔との連続性はありませんが、腱板全層断裂により関節腔と連続し、液貯留が見られることがよくあります。一方で、肩甲下滑液包と上腕二頭筋長頭腱鞘は関節腔との連続があり、関節内の圧を調整しています。ですので、これらに少量の液貯留があっても病的とは言えないことに注意が必要です。凍結肩では線維化や癒着により内圧調整機構が崩れて関節内圧が高くなることが痛みの一因とも考えられています。

肩甲下滑液包はこのように肩甲下筋頭側にくの字に見られるのが典型的です。烏口下滑液包は肩甲下筋と烏口突起に付着する烏口腕筋の間に存在します。通常は肩峰下滑液包との連続性はないですが、腱板断裂時などでは連続性が見られ、液貯留が見られることがあります。正常では認識することは少ない滑液包です。

以上、肩関節の解剖についてお話してきました。これらの知識はMRI読影時に役立ちます。これを踏まえてこれから代表的な疾患として腱板断裂と凍結肩についてお話しします。

腱板断裂は年齢があがるにつれ有病率が上昇し、日常でも読影する頻度が多い疾患だと思います。大きく、全層断裂と部分断裂の2つに分けられます。内因性としては加齢に伴う変性が多く、外因性の原因として後で説明します肩峰下インピンジメントがあります。従来、腱板断裂は停止部約1㎝近位側のcritical zoneで断裂しやすいといわれてきましたが、実際には腱板停止部に多いことが分かっています。部分断裂では停止部の関節包側にみられることが多いです。

術前評価として断裂の有無、腱板の脂肪変性などを評価します。腱板断裂に関わる因子として肩峰下インピンジメントや肩甲下筋腱断裂を見た場合に合併することが多い上腕二頭筋長頭腱の損傷も見逃さないようにする必要があります。また術後の再建腱板の評価に用いられるSugaya分類についてお話しします。

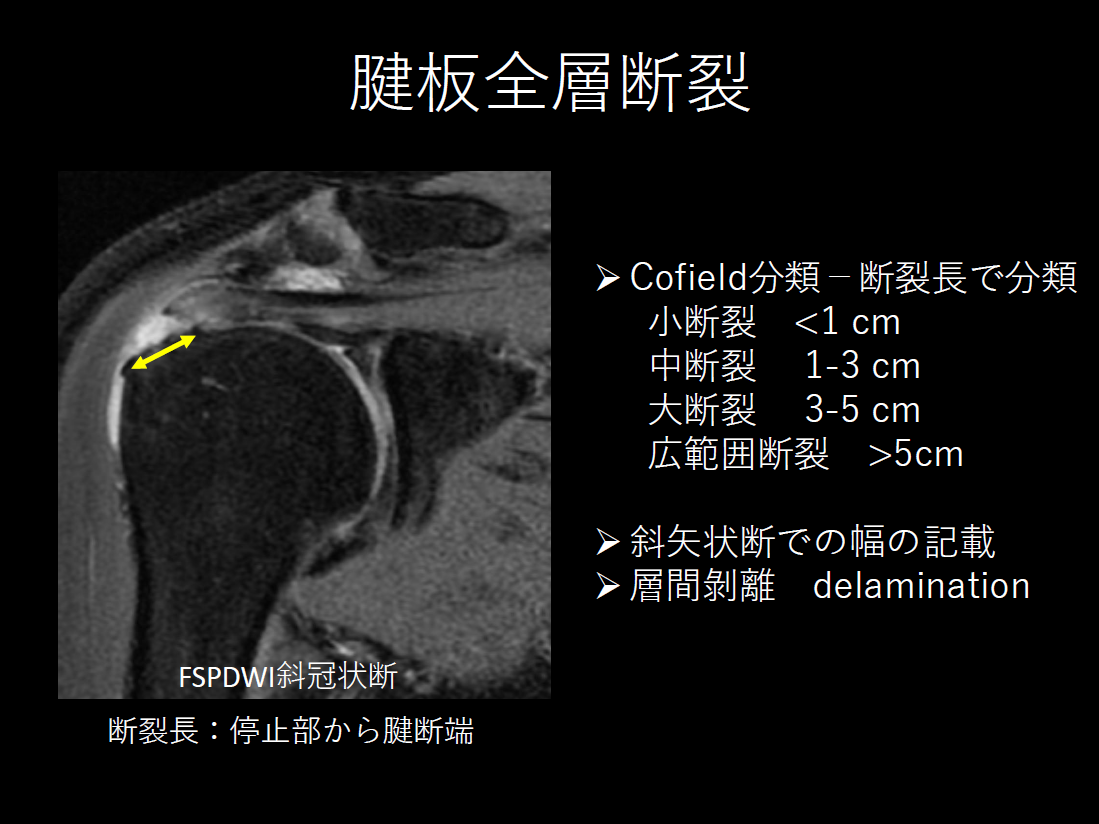

腱板断裂はMRIで腱板の連続性の消失と滑液貯留により診断します。断裂長は腱板停止部から腱の断端までの距離を測定します。断裂長のサイズによる分類であるCofield分類が使用されることが多く、1㎝以下の断裂を小断裂、1-3㎝の断裂を中断裂、3-5cmの断裂を大断裂、5cm以上の断裂を広範囲断裂の4つに分類します。斜矢状断像での断裂幅もレポートでは記載するとよいです。層間剝離という現象はある層で腱板が滑液包側と関節包側の2層に分かれることを言います。関節包側が近位に引き込まれることが多いです。術中に引き込まれた深層の断端を見逃す可能性があるため、術前MRIで指摘しておく必要があります。

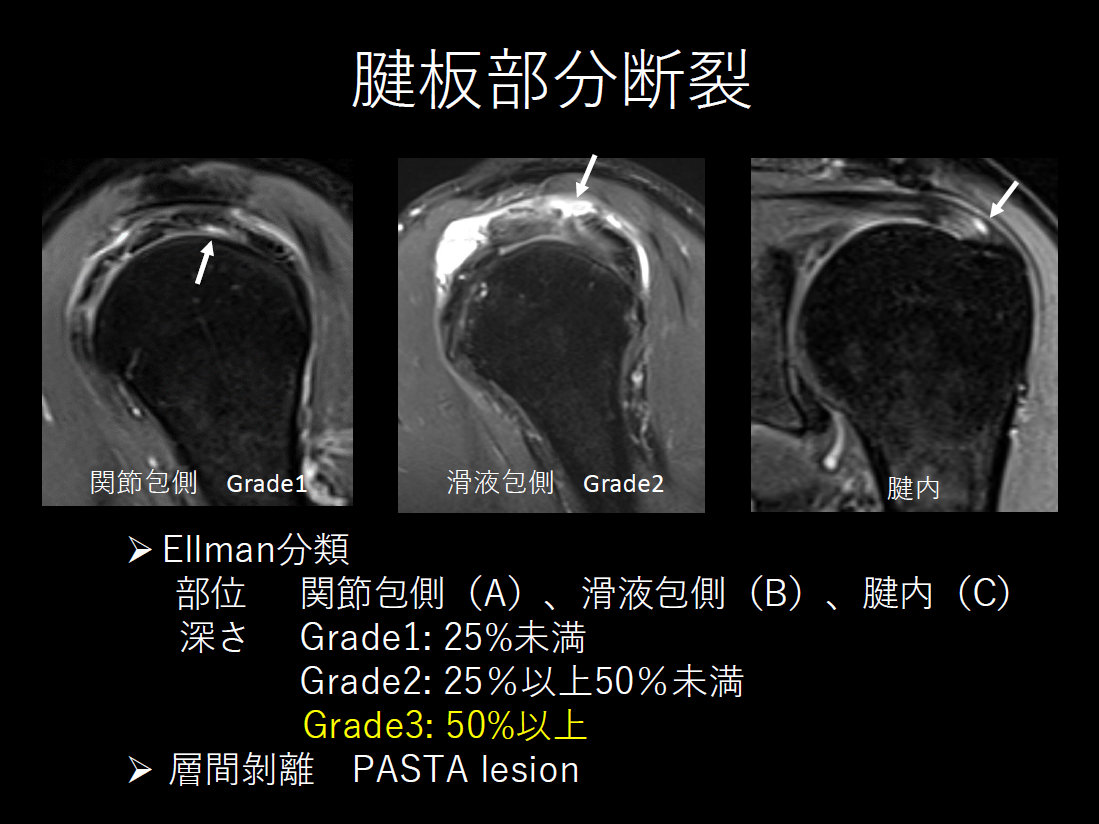

部分断裂は、関節包側、滑液包側、腱内断裂の3つに分けられます。上下方向ではEllman分類が使用され、腱板の厚みの25%未満の断裂をGrade1、25%以上50%未満の断裂をGrade2、50%以上の断裂をGrade3とします。50%以上の断裂は手術適応とされるため、Grade1-2とGrade3はしっかり区別する必要があります。またGrade3の部分断裂と全層断裂は時に鑑別が難しいことがあります。部分断裂にも層間剝離がみられ、PASTA lesionと呼ばれます。棘上筋腱関節側の引き込みが見られることが多いです。

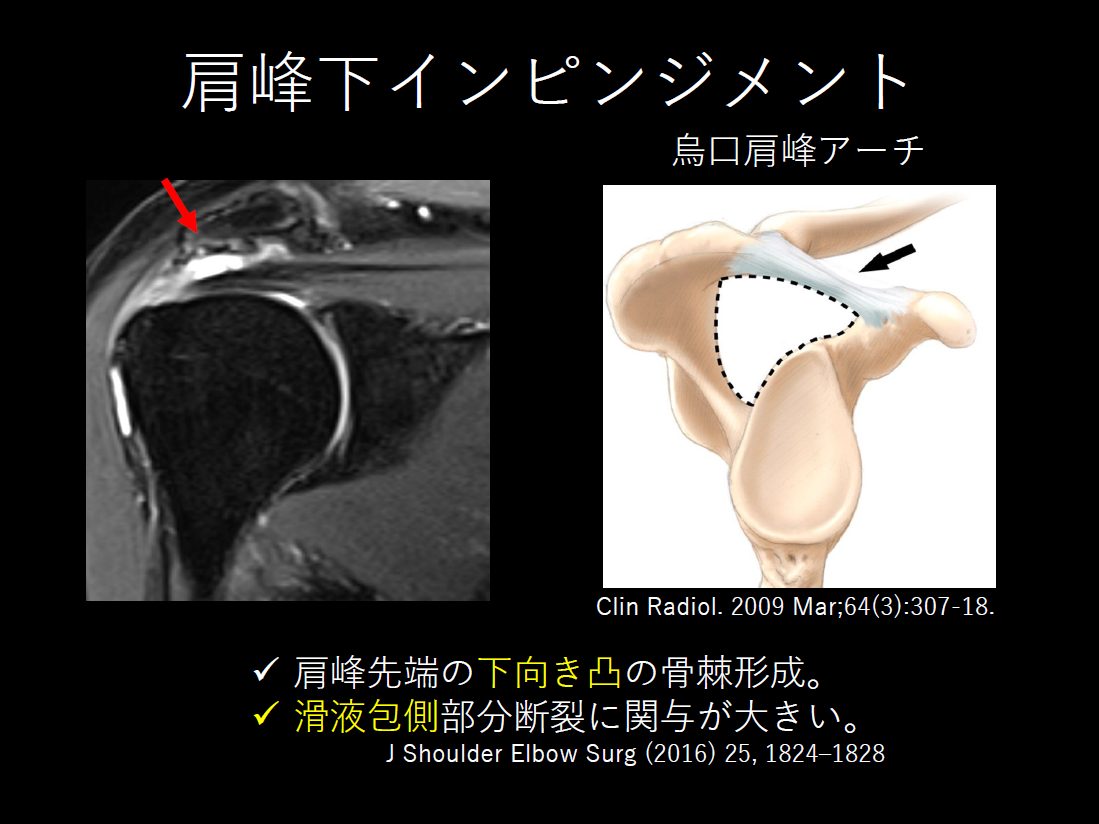

烏口突起、肩峰、烏口肩峰靭帯で形成される烏口肩峰アーチは第2の肩関節といわれ、安定化にも関与します。肩峰下インピンジメントとは上腕骨と烏口肩峰アーチとの間に腱板や滑液包が挟まれることにより痛みや引っ掛かりを訴える病態で、肩峰先端の下向き骨棘は特に滑液包側から生じる腱板断裂において関与が大きいと考えられています。滑液包側部分断裂は関節包側部分断裂よりも保存療法に抵抗性であるともいわれます。肩峰下の下向き骨棘が目立つ場合には、肩峰下インピンジメントの可能性に言及した方がいいと思います。

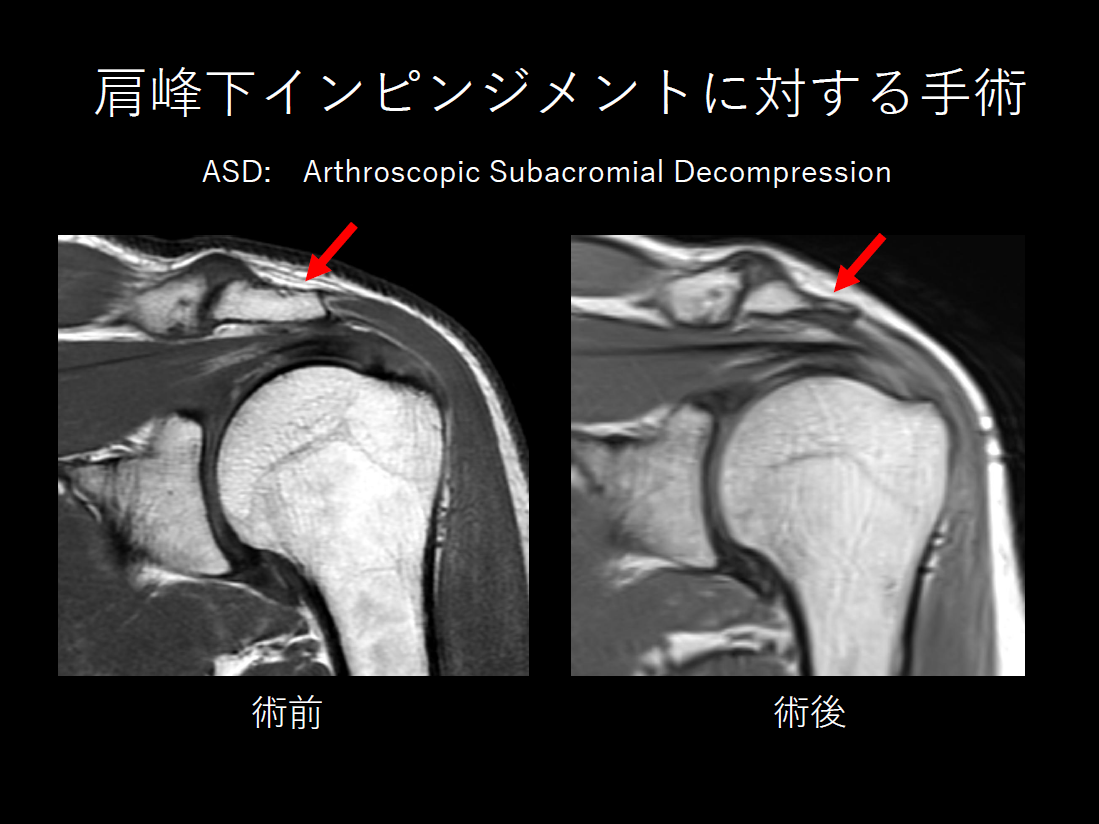

肩峰下インピンジメントに対しては腱板修復と同時にASDという除圧術が行われることがあります。賛否が分かれている手術法ではありますが、腱板の引っ掛かりおよび断裂の原因になる肩峰先端の骨棘を除圧する目的などで行われることがあります。術後のMRIでこのような肩峰の変化を見た場合にはASDを思いだしていただけるとよいと思います。

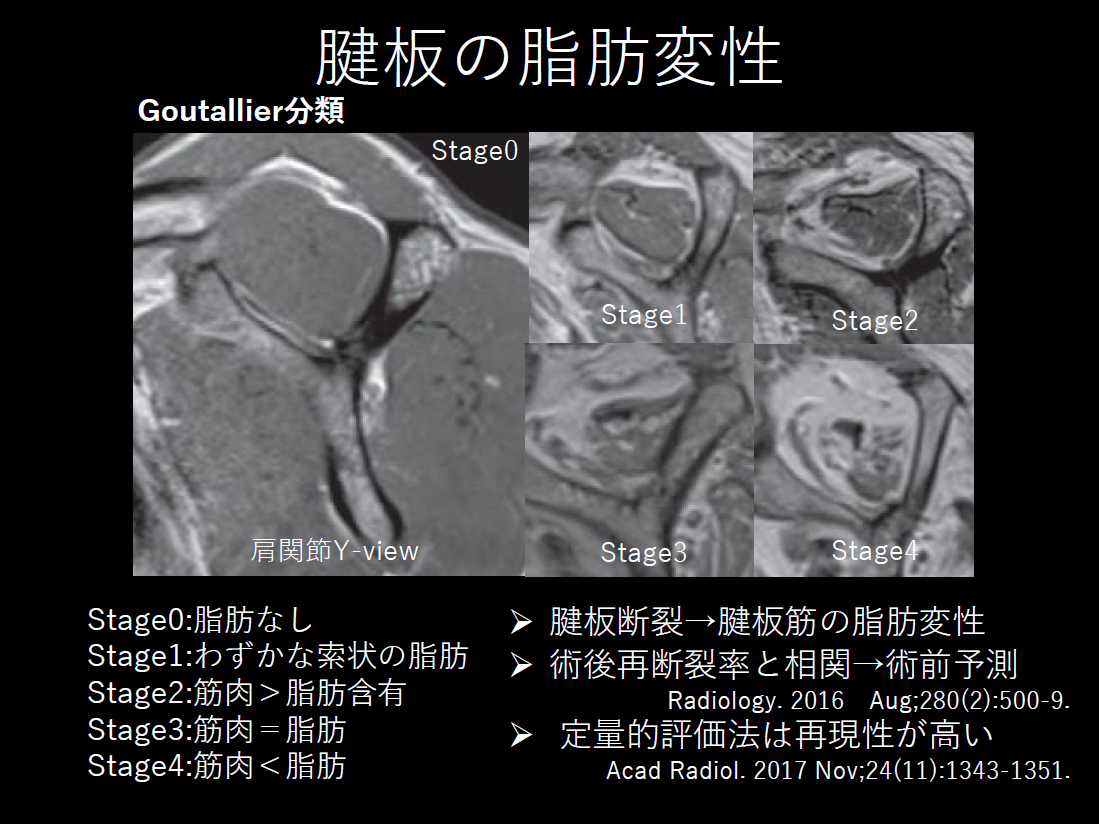

腱が断裂すると腱板筋内の脂肪含有量が増加することが分かっています。脂肪変性は術後再断裂と関係する予後不良因子であるため、術前にMRIで評価しておく必要があります。脂肪変性の評価は、肩甲体と肩甲棘により形成されるY-viewの最外側面で評価するとされています。定性評価法であるGoutallier分類が有名ですが、脂肪含有量が50%未満か以上かということが手術適応を考える目安の一つです。最近では観察者間のばらつきが少なく、再現性が高い2PDなどの定量的評価法の報告が増加しています。

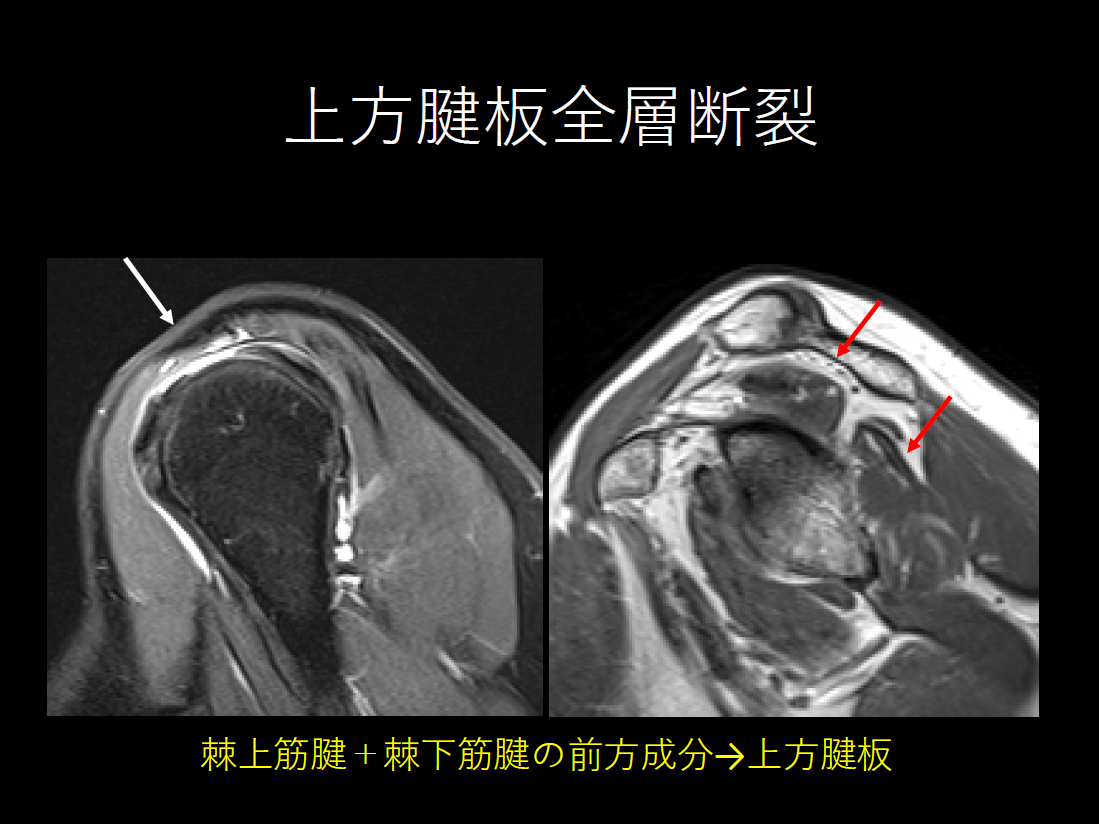

全層断裂の症例です。大結節付着部で腱板が消失し、滑液貯留が見られます。以前であればsuperior facetに付着する棘上筋腱断裂と診断していたと思いますが、斜矢状断像で棘上筋に加えて棘下筋の脂肪変性と萎縮も見られ、棘下筋腱の断裂もあることが推測されます。先ほど解剖のところでお話ししたように前方に回り込んで付着する棘下筋腱成分も同時に断裂してることが示唆されます。現在のところ画像では停止部における棘上筋腱と棘下筋腱の分離は困難なため、最近では棘上筋腱と棘下筋腱の前方成分を合わせて上方腱板と呼ぶことが多いです。

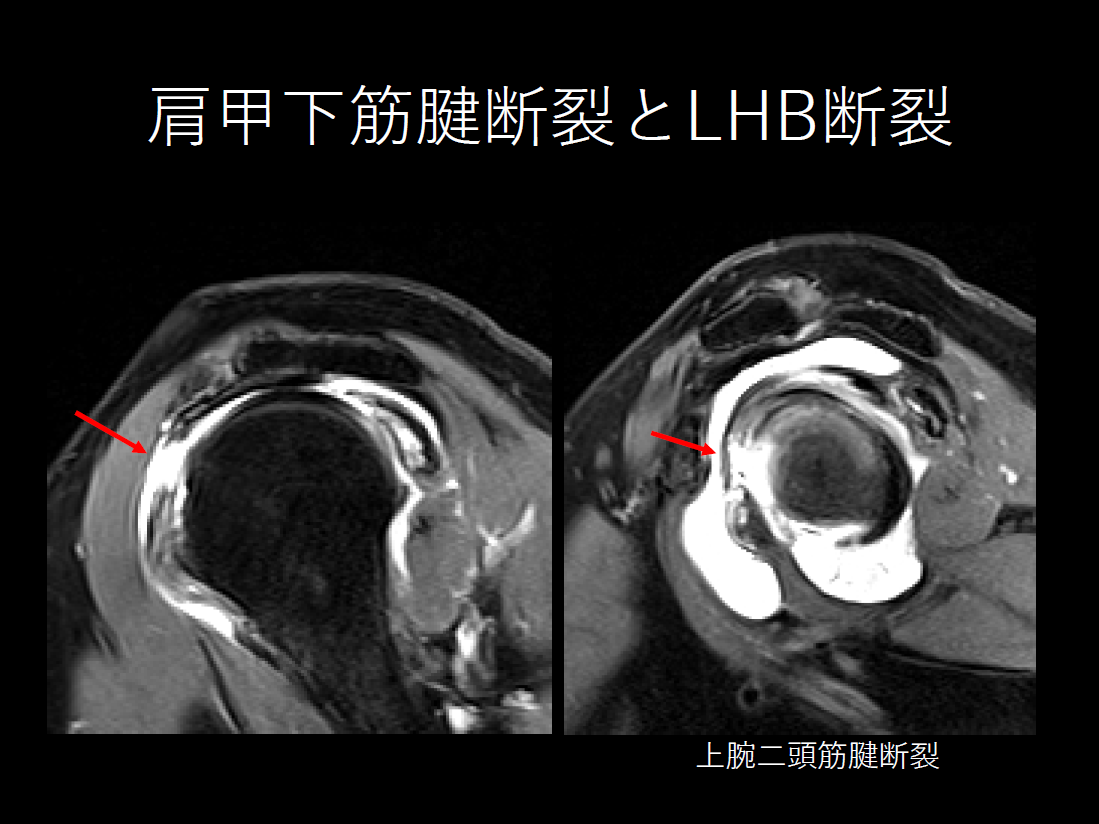

肩甲下筋断裂の症例です。肩甲下筋腱断裂は単独では稀ですが、複合断裂では見逃されやすい断裂です。斜矢状断像で肩甲下筋腱舌部で断裂していることが分かります。肩甲下滑液包や烏口下滑液包の液貯留が増加しています。解剖のところでもお話ししたように、舌部は結節間溝にも伸びており、肩甲下筋腱の断裂は上腕二頭筋腱の損傷や脱臼と関連があるため、肩甲下筋腱断裂をみたら、上腕二頭筋腱の走行を確認する必要があります。この症例では関節内で上腕二頭筋腱の断裂を認めました。逆に上腕二頭筋腱の脱臼や損傷を見た場合には肩甲下筋腱や腱板疎部の損傷がないかを確かめる必要があります。

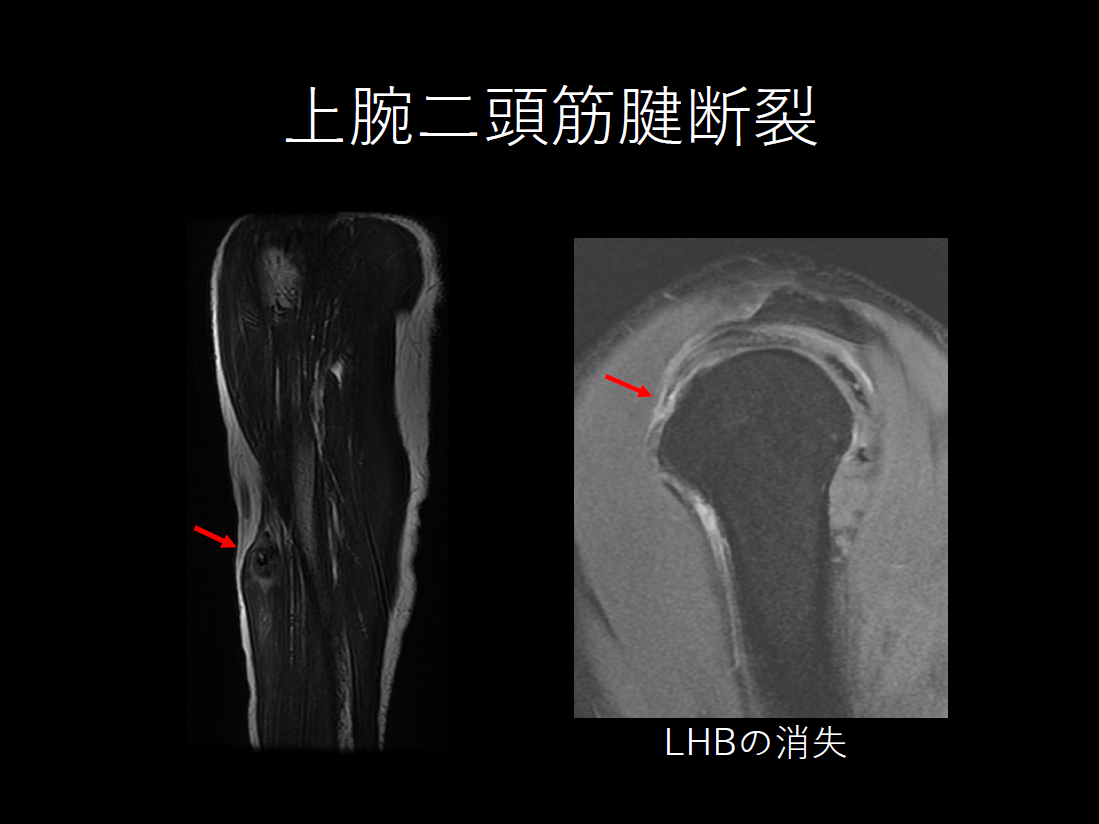

時に上腕二頭筋腱断裂では、遠位に牽引された断端部が軟部腫瘤に間違えられることがあります。関節上方から結節間溝を通り関節外にいたる上腕二頭筋腱の正常の走行を押さえておくことが診断に有用です。

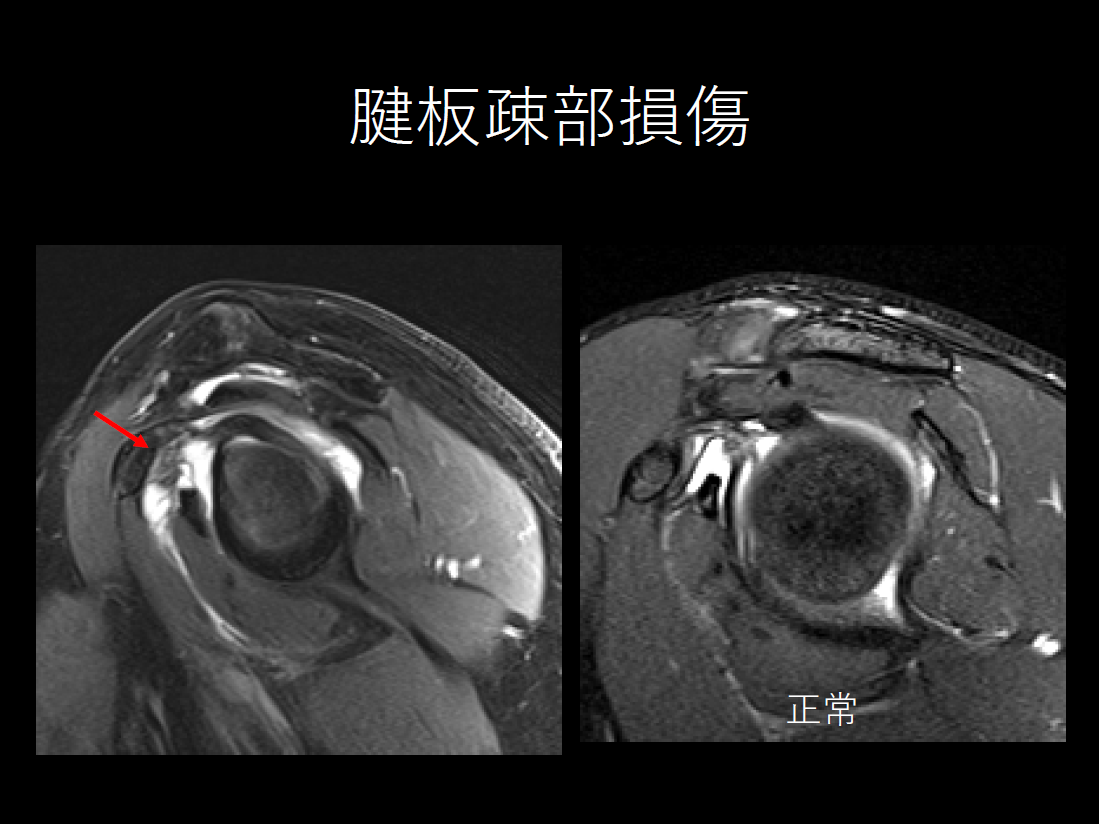

腱板疎部損傷は診断が難しい損傷です。ここでは関節上前方から肩甲下筋頭側を覆うような烏口上腕靭帯と上関節上腕靭帯に不整が見られます。また烏口下滑液包に液体貯留が見られ、関節包の破綻が示唆されます。疎部損傷と考えられる所見です。

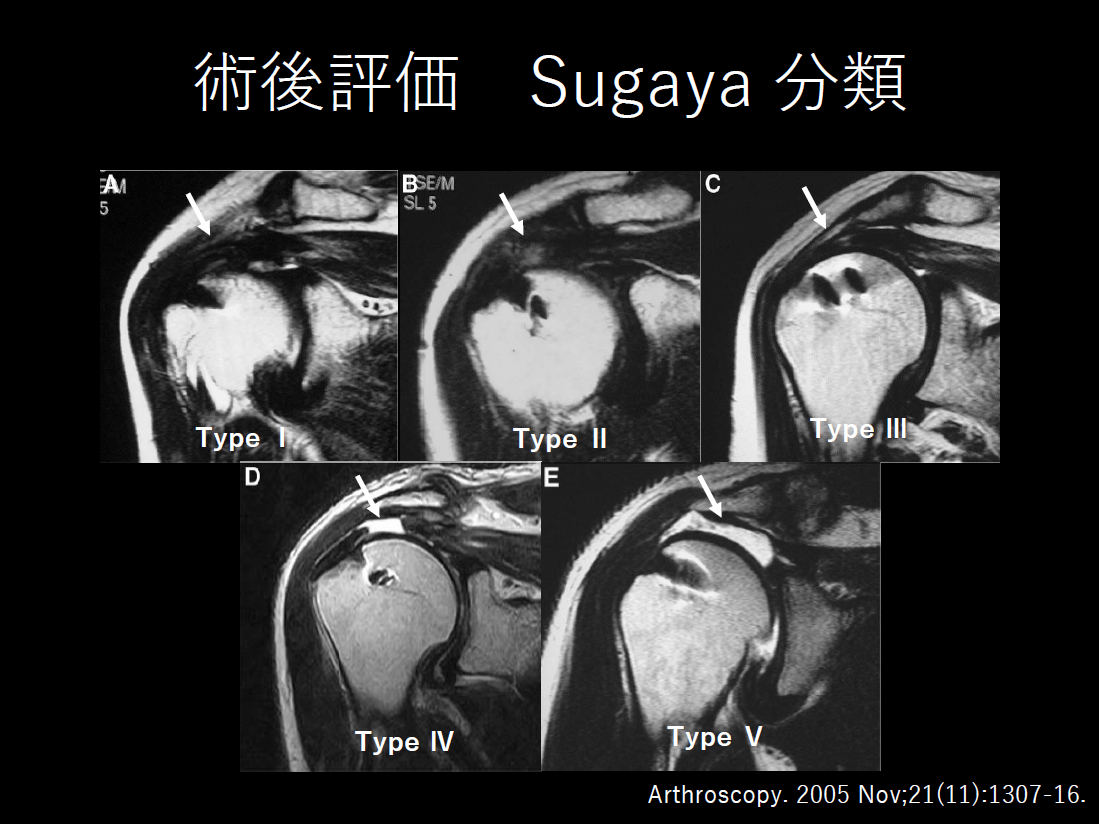

最後に腱板修復後の評価についてです。術後腱板の評価法としてはSugaya分類が主流です。Type1は腱板の厚みが保たれ低信号であるもの、Type2は厚みは保たれるが内部に高信号が混在するもの、Type3は連続性は保たれるが菲薄化が認められるもの、Type4と5は再断裂をみとめるもの、となっています。腱板修復後早期にはType2であることが多いですが、順調な経過であればType1に変化していきます。術後の再断裂では停止部に縫い付けられた部位よりも近位で生じることが多いということは知っておく必要があります。

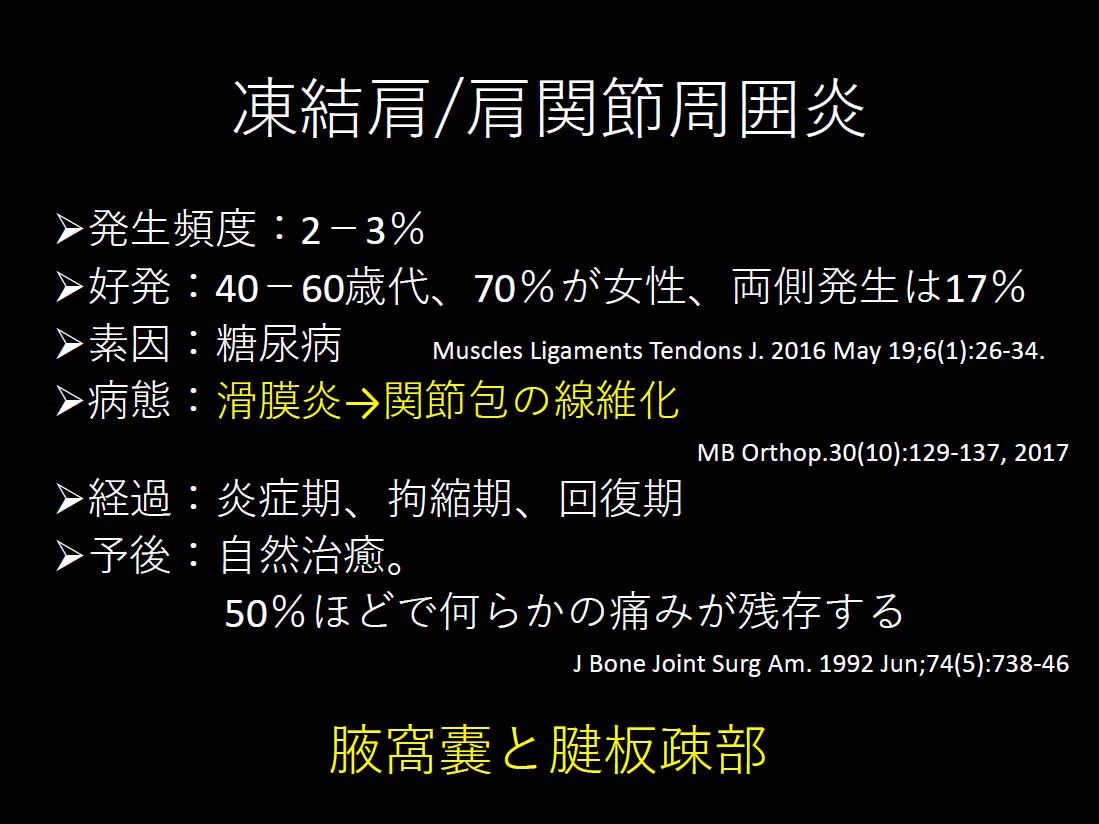

次は凍結肩です。凍結肩は原因不明の肩関節拘縮と肩関節痛をきたす疾患です。腱板断裂同様に、中高年でよく見られる疾患です。肩関節周囲炎にはもう少し広い意味合いがあります。凍結肩の発症メカニズムはまだ分かっていませんが、滑膜炎から関節包の線維化に至るという病態が考えられています。糖尿病は素因と考えられています。臨床経過は炎症期、拘縮期、回復期の3期に分かれるとされ、基本的には数年かけて自然治癒する疾患ですが、残存することもあります。凍結肩の自然史は正確には分かっていません。凍結肩では、MRIで腋窩嚢と腱板疎部に所見を認めることが多いです。腋窩嚢と腱板疎部は肩関節動作に伴い関節包に緊張と弛緩をもたらし、可動域を維持するのに重要な構造です。よって、これらに線維化や肥厚がみられると肩の可動性が損なわれることは想像しやすいことだと思います。

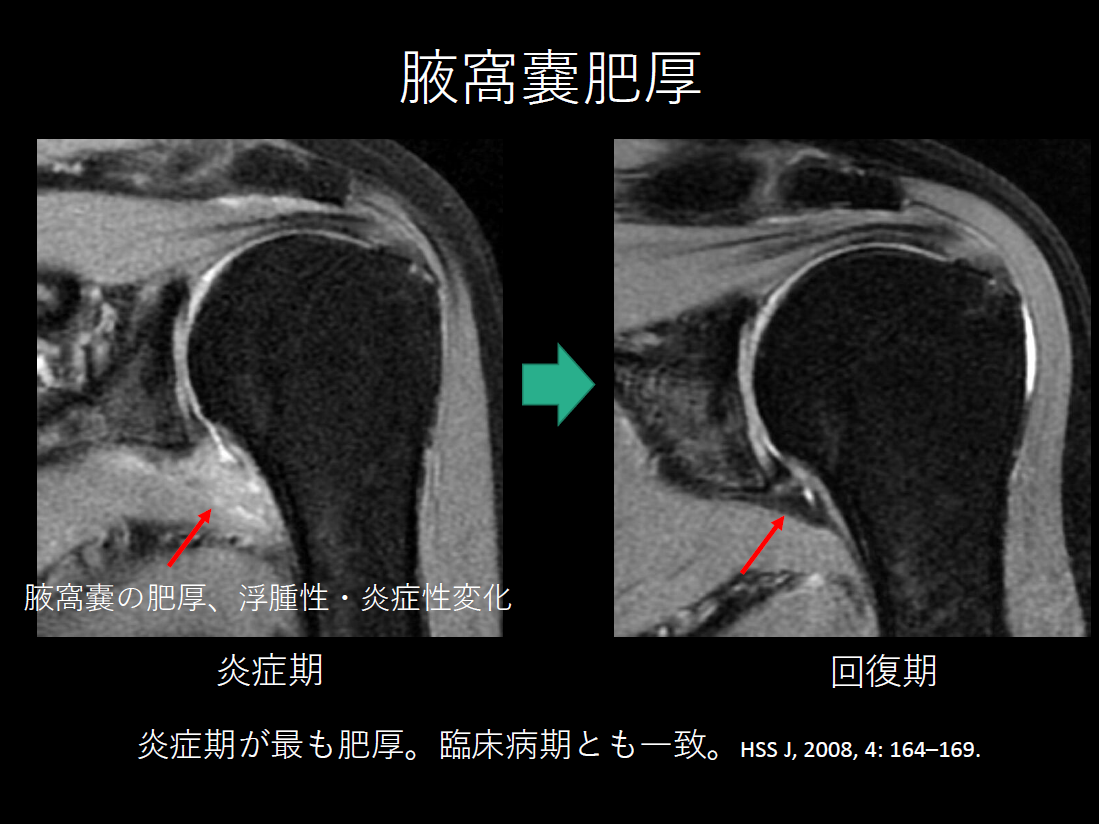

この症例では本来は低信号に見える腋窩嚢が腫大し、周囲を含め脂肪抑制PDWIで高信号を呈しています。炎症期にはこのような所見が見られます。炎症期に最も肥厚が強く、また画像と臨床病期が一致するとされています。経過により改善が認められました。

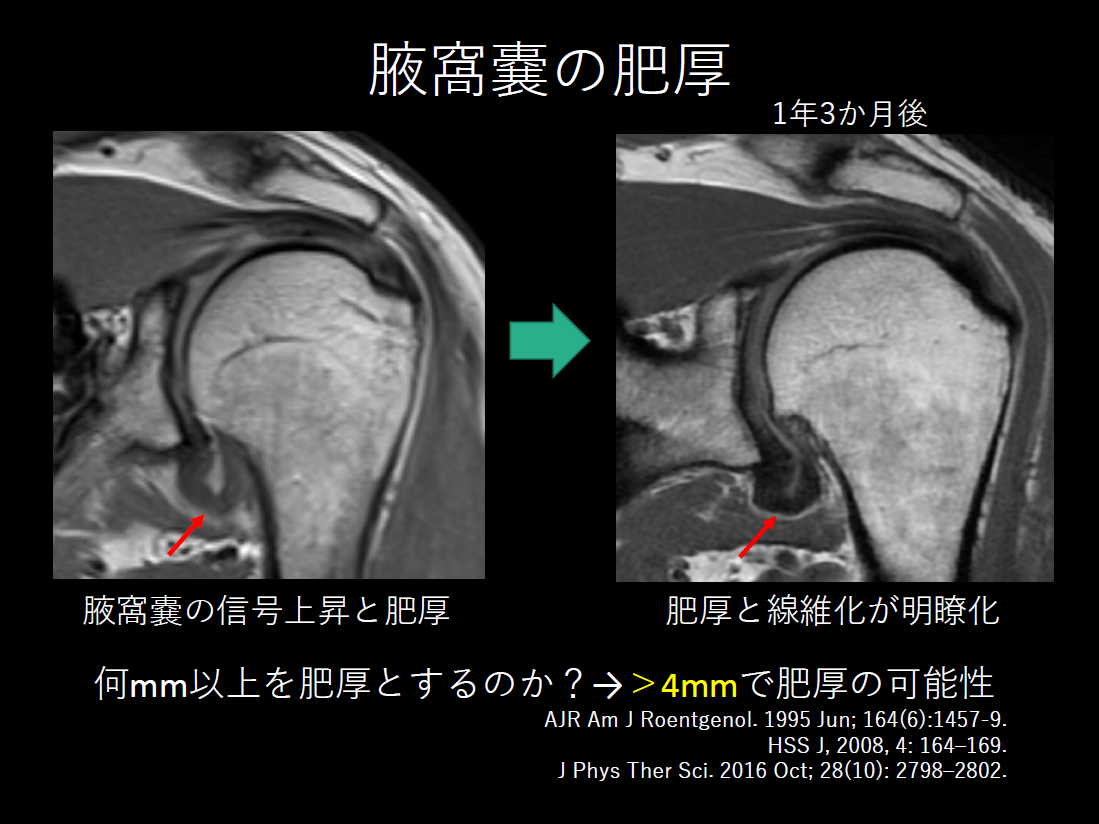

先ほどの症例は改善が見られましたが、こちらは腋窩嚢の肥厚から線維化に移行したと考えられる症例です。腋窩嚢の肥厚がみられます。左のプロトン強調像では関節包の信号がやや高く見られます。右は1年3か月後のフォローのMRIです。腋窩嚢の肥厚が進行し、内部の低信号化が見られ、線維化の進行が示唆されます。4mm以上であれば関節包肥厚の可能性を考慮してもよいと考えられます。拘縮期は3~12カ月続くとされますが、より長期に及ぶ場合もあるといわれています。

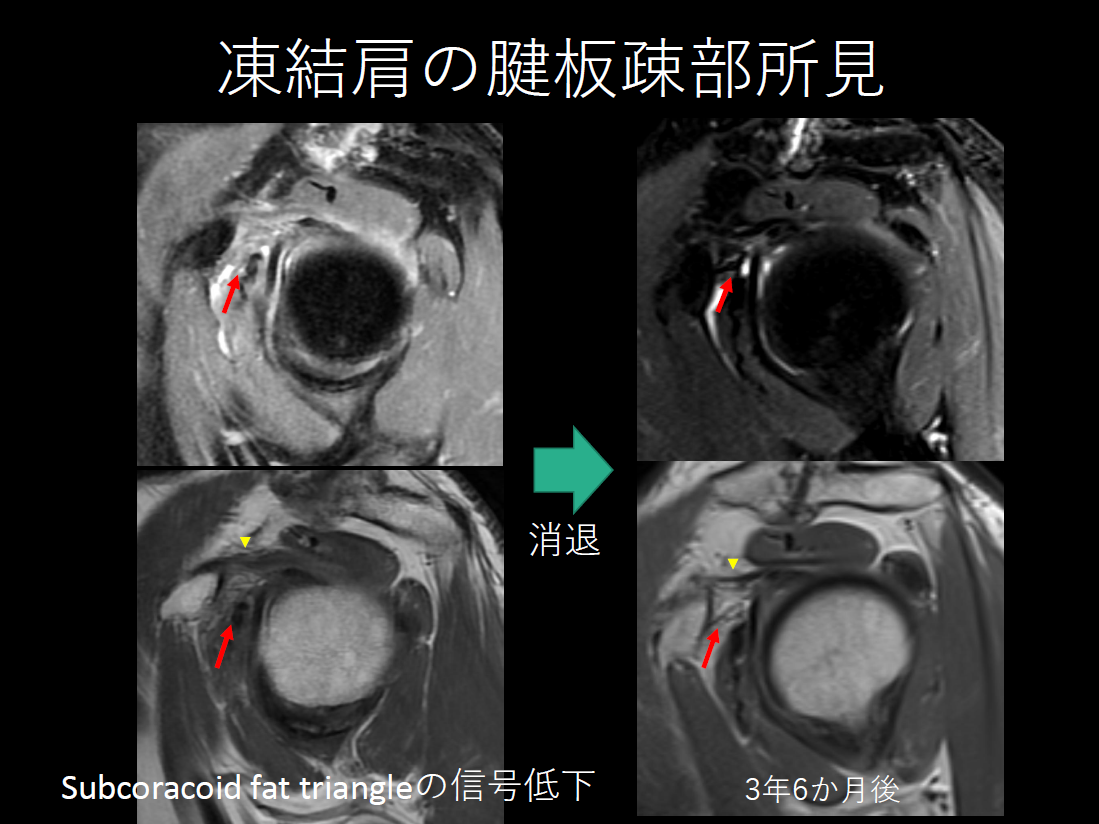

次は腱板疎部の所見です。脂肪抑制PDWIでかなり高信号を示し、炎症期と考えられます。解剖のところで腱板疎部は正常では脂肪信号が見られるといいましたが、凍結肩ではPDWIで同部位の信号低下が見られ、炎症や線維化を反映した所見です。この所見はsubcoracoid fat triangleの信号低下と表現されます。また烏口上腕靭帯にも肥厚が見られ、可動性が低下していることが推察されます。この症例では3年6か月後にMRIが撮影されていますが、その際には腱板疎部及び烏口上腕靭帯肥厚の消退が確認できました。回復期と比べると所見の違いが分かりやすいと思います。

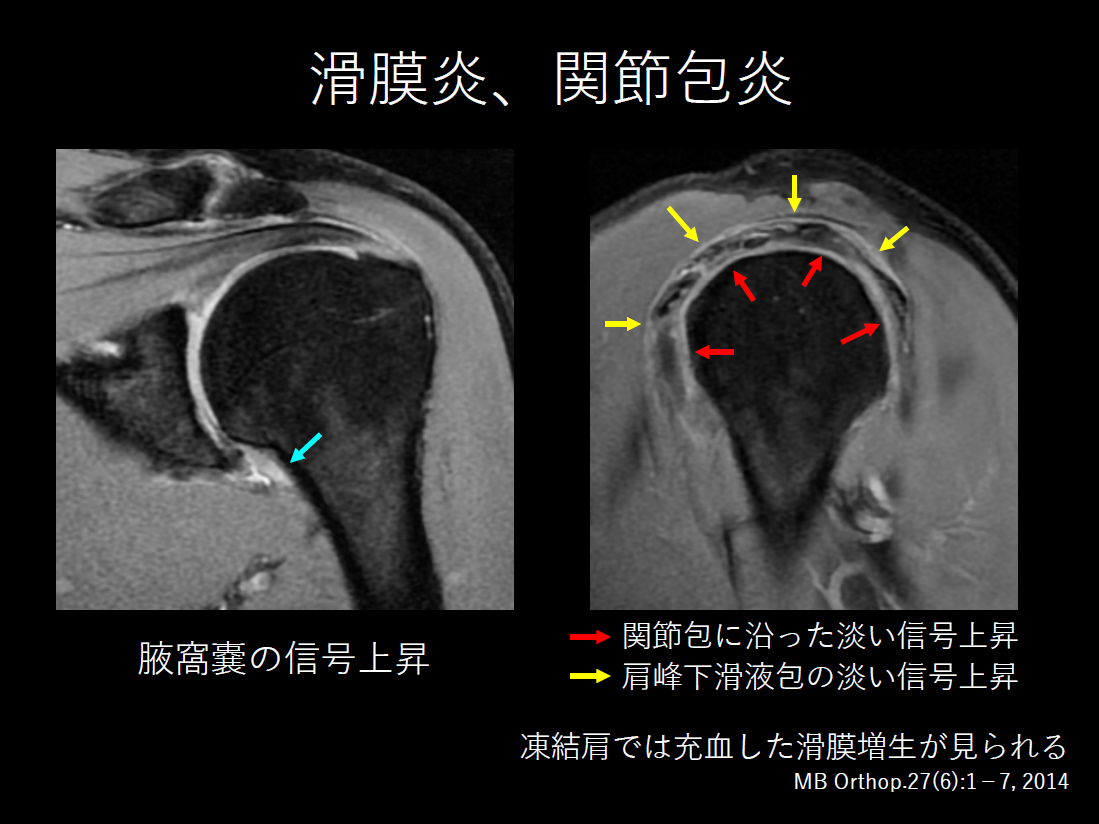

凍結肩では腱板疎部、腋窩嚢以外にも滑液包や関節包に沿った信号上昇が見られます。凍結肩の最初は滑膜炎であり、肩峰下滑液包の滑膜炎は凍結肩ではよく見られる所見です。この症例は、腋窩嚢に信号上昇と軽微な肥厚が見られ、さらに斜矢状断像で淡い信号上昇が関節包に沿って認められます。つまり全周性に関節包の炎症が見られています。さらに肩峰下滑液包にも同じような信号上昇が見られます。この症例では滑液包の液貯留はほとんど見られませんが、滑膜炎を反映した所見と考えられます。

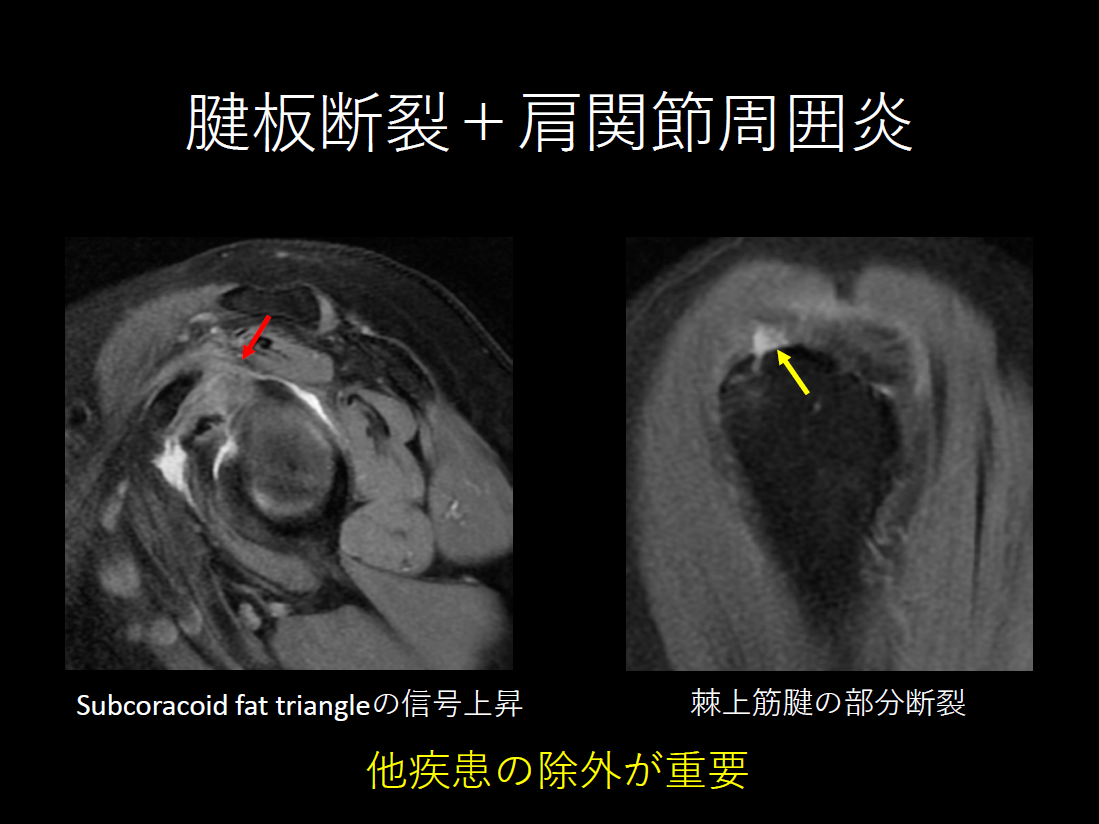

腱板断裂がある症例で、腱板疎部や腋窩嚢に凍結肩でみられるような所見を認めることはしばしばあります。まず基本的に凍結肩の診断は除外診断であり、腱板断裂がある場合は凍結肩とは言えません。この疎部に見られる所見が腱板断裂に伴う炎症なのか、凍結肩がベースにあったのかは画像では判断できません。凍結肩の診断におけるMRIの役割として最も重要なのは、腱板断裂や石灰沈着性腱板炎といった肩関節痛をきたすような他の疾患の有無をきちんと診断することであることは強調しておきたいと思います。

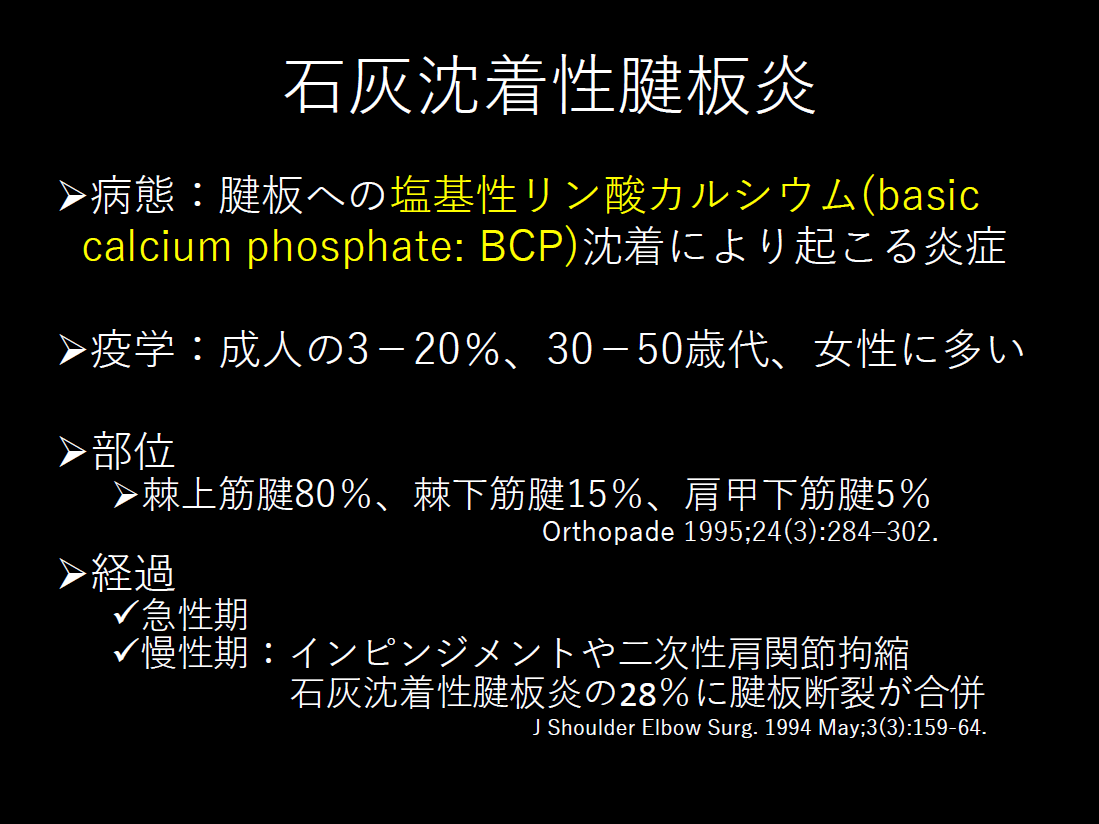

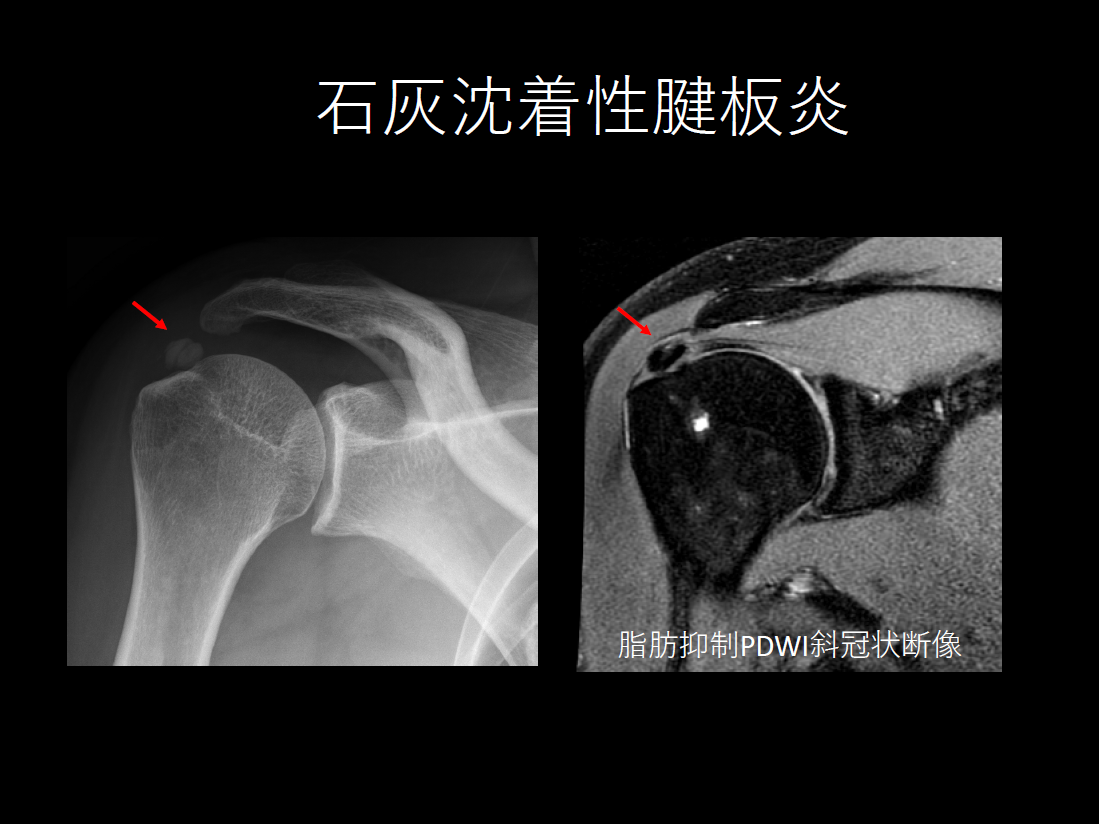

最後に腱板断裂と同じく、凍結肩との鑑別を要し、画像が有用な疾患である石灰沈着性腱板炎についてお話しします。以前はハイドロキシアパタイトの沈着といわれていきましたが、最近では総称して塩基性リン酸カルシウム(BCP)沈着といわれます。棘上筋腱に見られることがほとんどです。石灰化は完全に消失しないことがあり、症状の軽快と一致しないことがあります。また慢性期には痛みはなくなるものの、インピンジメントをきたしたり二次拘縮の原因ともなり得ます。また28%の症例で腱板断裂との合併がみられたとの報告があります。

関節疾患において単純写真を見ることは非常に重要であり、この症例も単純写真で上腕骨頭の頭側に石灰化があり、石灰沈着性腱板炎と診断できます。ただし、単純写真では石灰化が分かりにくいこともありますのでないからといって否定はできません。MRIではいずれのシークエンスでも低信号の結節が腱板に見られるわけですが、SWIがより有用であったという報告があります。炎症期には肩峰下滑液包の液貯留や周囲組織の炎症性変化を反映した所見が認められます。

以上、肩関節の解剖と代表的な疾患である腱板断裂及び凍結肩のMRI所見についてお話ししました。肩関節は安定性と可動性の両立を必要とするため、やや複雑な支持構造の解剖であり、理解しにくいところではありますが、今回の話が知識の整理につながれば幸いですし、特に腱板付着部における考え方は明日からの読影に役立てていただければと思います。ありがとうございました。